書道紙の中で全国トップクラスの生産量を誇る、鳥取県東部特産の和紙・因州和紙。その歴史は奈良時代にまで遡り、8世紀前半の正倉院文書の「正集」の中に鳥取県東部の旧国名である因幡の国で漉かれた紙が保存され、平安時代中期に編纂された「延喜式」の中にも「朝廷に紙が献上された」という記録が残っています。

そんな因州和紙の産地のひとつが、青谷町です。江戸時代には、町の中心を流れる日置川の豊富な水を利用し、楮和紙の生産が盛んに行われるようになりました。当時の因州和紙は、藩の御用紙や庶民の使う紙として利用されただけでなく、朱印船貿易によって海外まで輸出されていたと言います。また、明治時代に入ると、和紙の原料となる三椏の栽培も開始。同時に、漂白など合理的な技術も導入され、和紙の生産が飛躍的に向上するようになっていきました。

因州和紙の里、鳥取市青谷町。

町の中心には、かつて紙漉きにも使われた日置川が流れています。

「当時は、いわゆる和紙製造の変革期。その勢いは大正時代まで続いたと言います」

そう語るのは、紙漉きから壁紙製造までを一貫して行っている国内唯一の製造メーカー、大因州製紙協業組合の理事長・塩宏介さんです。大因州製紙協業組合の創業は、1941年。塩さんの祖父・義郎さんが曽祖母とともに、地元である青谷町の山根地域で紙漉きをはじめたことがきっかけでした。その後、戦争をまたぎ一時期は製造が中断されたものの、終戦後の10月に義郎さんが帰郷したことに合わせて、再度和紙づくりがスタートします。

「ところが、高度経済成長期の頃になると、村の若い人たちが都会に向けてどんどん集団就職をしていくようになります。その結果、各家々で行われていた和紙のつくり手がいなくなり、地域の和紙製造が下火になっていってしまったのです」

理事長の塩さん(中央)と、従業員の皆さん。

抄紙工場に隣接する山根和紙資料館の前で撮影。

この村を救うためには、どうすればいいのか——。義郎さんがそう考えたとき、ふと頭に横切ったのが、数年前に起こったひとつの出会いでした。

「昭和24年の夏、民藝運動の創始者である柳宗悦先生が、山根地域の願正寺にやってきたのです。そのとき、村の人たちは『都会から目利きが来た』と大騒ぎし、家にある秘蔵の刀や焼き物を見せに行ったと言います。しかし、柳先生は、一向に興味を示さない。そのような最中、祖父が柳先生のところに焼きとうもろこしを紙に包んで持って行ったところ、『この包み紙は味があるね。美しい』と褒めていただいたそうです」

しかし、その紙は、木の皮やチリが混ざった、通常は製品にはならないようなもの。そのため、義郎さんは柳さんの「美しい」という言葉に心底驚きました。そして、その瞬間「紙は今まで生きるために漉いていたものだったが、本当は美しさを感じられるものなのだ」ということを知ったのだと言います。

和紙の原料となる楮や三椏、雁皮の木の皮。

煮出す前、しばらく水に浸すことで柔らかくします。

「そのような機会を経て、祖父は民藝の原点とも言える『美しい』『日常的』『安い』ということを考えるようになりました。その後、当時高知で開発されたばかりの機械漉きをいち早く導入。また、柳先生のアドバイスで民藝の先駆者・吉田璋也先生から指導を受けることになり、襖紙を製作するなど新たな産業に踏み出すようになっていきました」

事業をさらに発展させるため、次に考えられたのが和紙を使った壁紙の製造です。

原料となる繊維を漂白し、

冷たい水の中で汚れや色の違う部分を

手作業ですべて取り除きます。

「襖紙の製造は順調だったものの、現代的な住宅が建てられるようになると、次第に売れ行きが伸び悩むようになっていきました。そこで、新たな製品として考えられたのが、和紙の意匠性の高さを生かした壁紙です」

そのように壁紙製造が始まった経緯を説明してくれるのは、大因州製紙協業組合で主に壁紙製造を行っている鳥取工場の松岡義人さん。ところが、和紙を壁紙にするというプロジェクトには、さまざまな困難がついて回ったと言います。

「特に大きな壁になったのが、和紙と裏打ち紙の貼り合わせです。和紙というのは素材的に伸縮しやすい性質があるのですが、その一方、裏打ち紙はほとんど伸縮をしない。そのため、紙をどのようなテンションにすべきなのか、また性質の違う2つの紙を貼り付けるにはどのような接着剤を使用すべきなのか、試行錯誤を繰り返す毎日でした」

試作品について意見を交わす松岡さん(左)と、

ディレクションを担当するリリカラの波多野一郎。

そんな中、化学畑出身の創業者の三男さんがプロジェクトに参画することになり、壁紙研究を通じてさまざまな人脈から製品化のヒントをもらうことに。

その甲斐があり、貼り合わせ専用の機械を開発することに成功。さらには、壁紙に必要不可欠な防火性能の品質基準も解決することができ、1985年についに製品化することができました。

インテリアという表現の中で、

和紙が持つ価値を高める

大因州製紙協業組合が製造する壁紙の特徴は、なんといっても和紙の品質の高さ。その強みについて、松岡さんはこのように説明します。

「柳先生に見い出していただいた民藝の美を追求しながら、職人たちの手技が生きる和紙づくりを行っている点は、まさに弊社ならではだと感じています。また、機械漉きが行えるというのも重要な点でしょう。手漉きの場合は、比較的小さなものしかつくることができません。一方、機械漉きを行うと、天井から床までを1枚で覆える長尺の和紙づくりが可能になっていきます。この技術を活用することで、和紙が持つ意匠性の高さをより表現することができる壁紙を生み出せるのです」

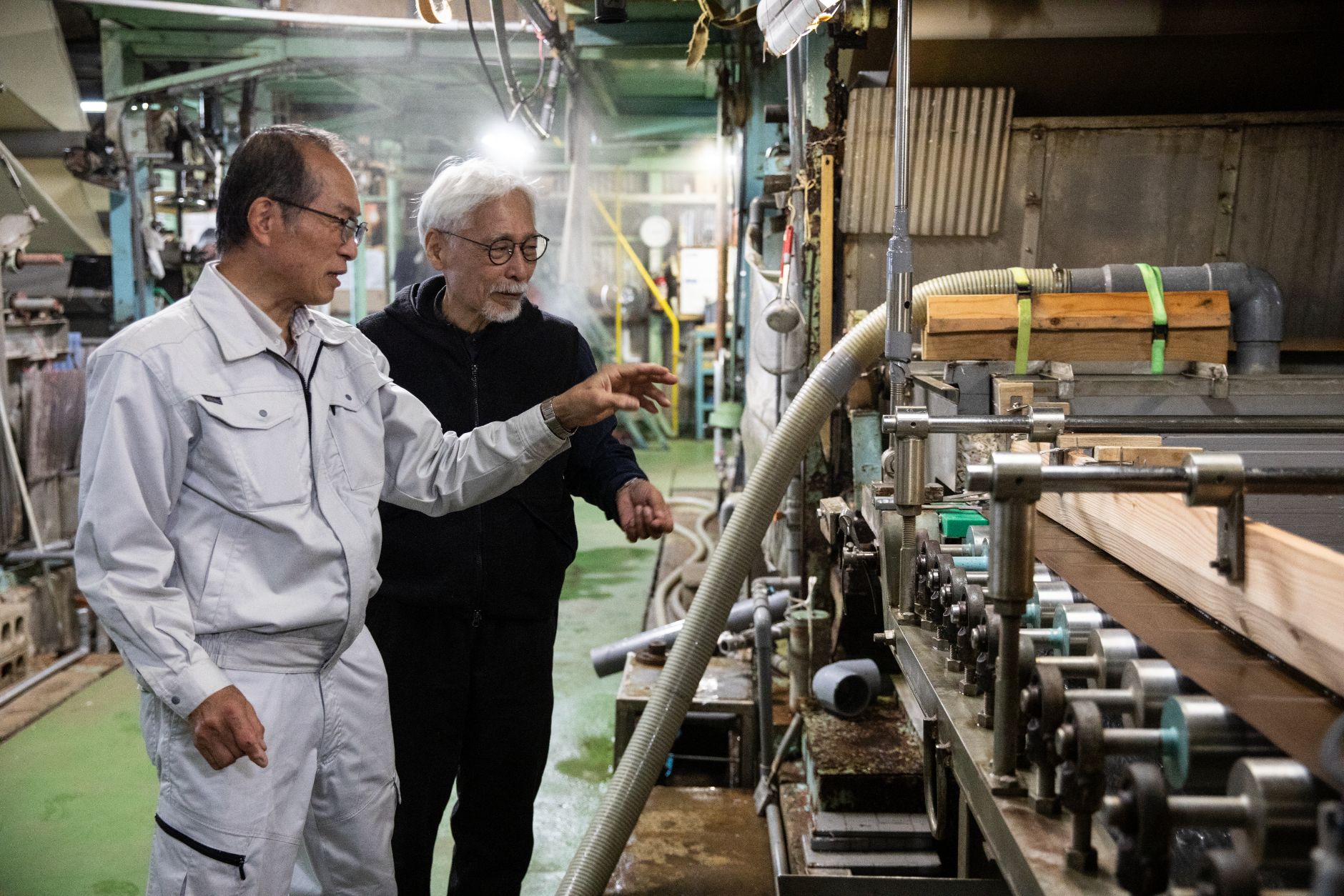

工場内で、前工場長で現在は顧問を務める石原俊彦さんから、

抄紙機に関する説明を受ける波多野。

加えて、デザイン加工の技術の高さも大因州製紙協業組合の魅力のひとつです。例えば、色付けの作業では、まず和紙1枚1枚が持つ表情や質感を見極め、それに合わせて顔料を微調整していきます。その繊細な顔料の色合いを使用し、職人たちによってさまざまな色彩と紋様を描いていきます。また、「揉み」や「折り」という作業では、イメージした表情に合わせて和紙に皺を刻み込みます。その後、顔料を使用して染色を実施。皺の部分に色が濃く染み込み、自然な色の濃淡が生まれていきます。このような個性豊かな表情を生み出す加工作業ですが、その中で特に重要視しているのが「インテリアの中で、和紙という素材の価値をいかに高められるか」ということ。

「和紙が持っている素材としての強みや美しさを生かしつつ、そこに壁紙としてのデザイン性を加えていく。そうすることで、空間の全体を一変させるような印象的な製品に昇華することができます。そのようなイメージに向かって、いかに和紙に付加価値をつくり出せるかということは、常に頭を悩ませています」

和紙の個性に合わせて独自に調合した顔料を使い、

職人さんの手によって紋様を描いていきます。

とはいえ、和紙壁紙の製造は、他にはない面白味があると松岡さんは言います。

「以前、印刷会社さんが使用していた小さな印刷機を購入して、壁紙のグラビア印刷をはじめたときのことです。和紙に印刷を施したところ、どんなに試しても表面に浮き出た楮の部分だけ色が飛んでしまうのです。しかし、デザインとして見れば、それはそれで面白い味わいがある。しかも、楮和紙という素材を使わなければ、このような唯一無二の『色飛び』は生み出せない。つまり、『このような印刷も、私たちならではの表現なのではないか』と気づいたのです」

通常なら欠点がある製品でも、デザインの見方を変えることで大きな魅力に生まれ変わる——。まさに、義郎さんの民藝との出会いを思い出させるようなエピソードです。

水分を含んだ和紙を丁寧に揉み込み、

形やバランスを調節しながら自然な皺を作り出します。

大因州製紙協業組合の壁紙は、このようなデザイン面だけでなく、高い品質管理を実現しているところも大きな特徴です。その一例とも言えるのが、鳥取工場のJIS認定です。

「1枚1枚に個性を持つ和紙という素材を壁紙材として使用する以上、すべてが同じ品質になるようにするのは非常に難しい。しかし弊社では、接着剤の塗布量ひとつでも、素材の状況を見極めながら細かく調整を行っています。認定を受けたのは2003年ですが、その後の20年間も常に品質管理の意識を徹底させて、より高い品質のモノづくりができるようにアップデートを続けています」

揉みの後は、顔料の塗布工程へ。

皺に顔料が深く染み込み、美しく自然な色の濃淡を生み出します。

松岡さんが和紙壁紙づくりを行う上で、常に考えている言葉があると言います。それは、「やさしい壁紙とは何か」ということだそう。

「和紙などの自然素材を使った壁紙は、表面に独自の表情や質感を持っています。そのため、陽が差し込んだときなどは、光をやわらかく反射してくれるという効果があります。そのような光の中にいると、目への負担も少ないですし、やさしい気持ちにもなれます。

一方、塩化ビニール製の壁紙はクオリティーが高くなってきているものの、光の反射がきついと感じることが多々あります。少なくとも、自然素材系の壁紙のような『やさしさ』はあまり感じられないでしょう。このような天然素材の独自の魅力である『やさしさ』にこだわったものづくりをしていきたいと考えているのです」

一度レールに吊るされて乾燥の工程へ。

色合いが落ち着き、ナチュラルな味わいが生まれます。

「そもそも和紙づくりの文化の根底には、やさしさが詰まっている」と松岡さんは続けます。

「かつての和紙というのは、日常生活に深く根付き、さまざまな形で暮らしを支え続けてきました。生活必需品はもちろんのこと、家具や子どもの玩具にも使用され、その都度大切に使用されてきたのです。そもそも日本の伝統を支えてきたのは、そのようなささやかさを持ちながら、どこかあたたかいものだったのではないでしょうか」

「私たちも壁紙製造を通じて、そんな先人たちが紡いできた『やさしさ』を継承していきたい」と松岡さん。

「自分にもやさしく、人にもやさしい製品開発を続けていけば、会社の発展はもちろんのこと、社会的にも大きな癒やしになるはず。そのような想いを込めて、日々壁紙づくりに向き合っていきたいと思います」