近年、多くの企業が社員同士のコミュニケーション不足やエンゲージメントの低下、人材定着率に関する課題を抱えています。当社も例外ではなく、より職場環境の実現を目指して、エンゲージメント向上を支援するプラットフォーム「TUNAG(ツナグ)」を導入しました。

今回は、TUNAG導入担当者である当社総務部門の廣澤さんに、導入の経緯や運用の工夫、実際の社員の反応などについてお話を伺いました。TUNAGがどのように現場に浸透し、どんな変化をもたらしているのかをご紹介します。

「TUNAG(ツナグ)」とは

TUNAG(ツナグ)は、エンゲージメント向上施策をカスタマイズできるプラットフォームです。従業員エンゲージメントの可視化だけでなく、企業が直面する「社内のコミュニケーション不足」「離職率上昇・定着率の低下」といった組織課題に対し、課題解決に向けた取り組みを設計・実行することが可能です。

TUNAG導入前の状況・課題

ここからは、当社総務部門へのインタビューをご紹介します。導入前の課題や、TUNAGの活用方法についてリアルな声をお届けします。

――― TUNAG導入前、社内にはどのような課題がありましたか?

事業部や職種、世代の違いによる”縦割り”の雰囲気が強く、横のつながりや交流があまりない状態でした。業務連絡はあるものの、日常的なやりとりは少なく、社員同士のコミュニケーションが不足していることにかねてから課題を感じていました。社員からも「他部署の人とほとんど関わりがない」「何をしているのか分からない」といった声があり、私自身もその空気感を肌で感じていました。そうした背景から、若手社員が孤独感を感じて離職に繋がるケースも少なくなく、人材定着に向けた取り組みが急務だと考えるようになりました。もっと気軽にコミュニケーションを取り合い、社員同士の繋がりを深められるような仕掛けが必要だと感じていました。

――― それらの課題に対して、これまでどのような対策を試みましたか?

2015年頃からダイバーシティ推進や女性活躍支援に取り組み始めたのですが、当時は具体的な施策打ち出しを成果物として求められ、費用対効果が図り辛い「エンゲージメント」や「社員の意識の醸成」に目を向けることはあまり期待されていませんでした。

そのため事務局としては、「会社が求める成果」と「参加メンバーが大事にしたい意識の醸成」との間で板挟みになって、正直なところ難しさを感じていました。そこでまずは、説明の機会が少なくて理解が進んでいなかったライフイベント関連の制度について、情報をしっかり届けることから始めました。

あわせて、生活に関わる匿名アンケートや、女性社員向けのライフプランフォーラムなど、部署をまたいだ取り組みも行って、結果として様々な部署からリアルな声を集めることができて、それをもとに少しずつ施策にもつなげられるようになってきたと思います。

しかし、施策として手を打つことができても、日々継続的に社員の意識に影響を与えるものではないため、「もっと社員同士のコミュニケーションを活性化できる仕組みが必要だな」と感じていました。

TUNAG導入の経緯

――― 今回、どのようなきっかけでTUNAGに注目しましたか?

エンゲージメントの重要性を感じていたメンバーが、偶然ネット検索でTUNAGを見つけてくれました。私も実際に見てみて、ビジネスライクすぎず、SNSのように気軽に使える雰囲気に魅力を感じました。 「これならうちの社員たちにも親しみを持ってもらえそうだな」と感じて、まずは話を聞いてみることにしました。

――― TUNAGを選んだ決め手は何でしたか?

いろいろなツールを比較する中で、TUNAGの競合となったのがマイクロソフトの「Viva Engage(ビバエンゲージ)」でした。Viva EngageはTUNAGと同様の機能があり、他のOfficeツールとの親和性も高く、費用もOffice365に含まれるというメリットがありました。

一方で、Viva Engageはある程度の IT リテラシーが求められる印象があり、職種の幅が広く、全国に拠点がある当社においては「誰でも迷わず使えること」が非常に重要でした。その点、TUNAG は画面がすっきりしていて直感的に使えそうで、「これならみんな使える」と感じました。他のツールも候補にはあったのですが、TUNAGのほうがパッと見てすぐに操作イメージが湧くというか、直感的に使えそうなユーザーフレンドリーな感覚がありました。『社員みんなが無理なく楽しめる場を作って盛り上げていきたい』という想いに一番フィットしていると感じたので、最終的にTUNAGに決めました。

――― 導入前に不安だった点や懸念事項はありましたか?

正直なところ、不安というよりもむしろワクワク感が強かったです。新しいツールを導入することで、社員間のコミュニケーションがもっと活発になると期待していました。特に、TUNAGの直感的で使いやすいデザインに魅力を感じ、すぐに導入後の変化を実感できるのではないかという前向きな気持ちの方が強かったですね。

TUNAGを活用したエンゲージメント向上施策

――― どのような体制で運用していますか?

現在、TUNAGの運用は私を含む数名の担当者と、カスタマーサクセスの方のサポートを受けて、月に1回の定例ミーティングを行っています。TUNAGに限らずだとは思いますが、重要なのは『いかに継続するか』だと思っていますので、導入したはいいが形骸化してしまうことだけは絶対に避けるべき事象でした。しかし自分たちだけでは暗中模索でしたので、カスタマーサクセスの方が一緒に考え、道を示してくださるので本当に助かっています。

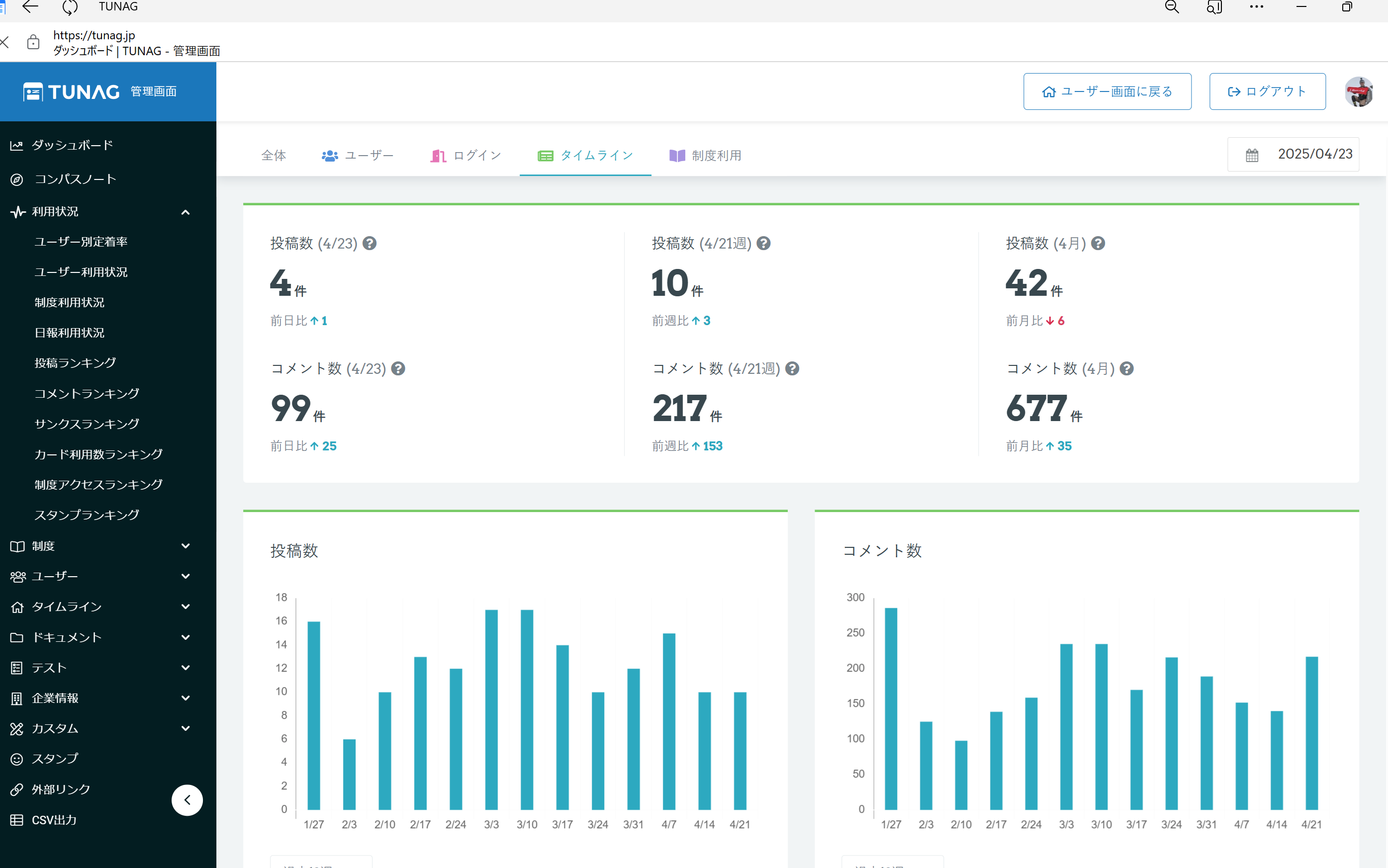

運用初期段階では、投稿数やログイン率などのデータを元に確認し、ツールの効果的な活用方法や運営体制を確立するため、少人数で運営しています。しかし、今後は社員主体で運営を進め、各部門が自発的にコンテンツを発信できるような体制を整えていきたいと考えています。運営方法は柔軟に見直しながら、全社員が積極的に参加できるような環境を作ることを目指しています。

――― 現在、TUNAG上でどのようなエンゲージメント施策を実施していますか?

TUNAGを活用し、社内コミュニケーションの活性化やエンゲージメント向上に向けたさまざまな取り組みを進めています。

まず、経営層や各部門のリーダーに会社の方針や事業への想いを綴ってもらう「役員メッセージ」や「リーダーコラム」を定期的に投稿しています。これにより、社員が会社のビジョンや目指す方向性をより身近に感じられるようになり、経営層と現場社員との距離も縮まっているように感じています。

また、毎週一部署ずつ順番に、業務内容やメンバーを紹介する「部署紹介リレー」を実施し、部署ごとの業務内容や担当者の人柄が見えるよう工夫しています。他部署の仕事への理解が深まり、部門を超えた連携がスムーズになってきたことを実感しています。新入社員や中途社員など新しいメンバーにもこのリレーに登場してもらい、自己紹介を兼ねた投稿を行うことで、入社間もない段階から社内での認知が進みやすくなりました。

さらに嬉しい変化として、運営側からの働きかけではなく、社員が自ら新たなチャネルを立ち上げる動きも生まれました。こうした動きが出てきたこと自体、TUNAGが現場にしっかり根付いてきた証だと思っています。こうした自発的な取り組みが広がっていくことで、より強いチームワークが生まれていくことを期待しています。

――― TUNAG活用を浸透するにあたって、工夫したことはありますか?

社員にとってTUNAGが日常的に使いやすい環境になるように、いくつか工夫をしました。例えば、パソコン起動時にTUNAGが自動で立ち上がるような設定をアナウンスし、いつでもすぐにTUNAGにアクセスできる状態をつくっています。また、業務で使う各種ツールをTUNAG上に集約することで、TUNAGに立ち寄って、すぐに通常業務に取り掛かれる導線を意識しました。

導入後の反応・効果

――― TUNAG導入後、どのような変化がありましたか?

TUNAGを導入してから、社員間のコミュニケーションが強化され、横のつながりが確実に増えたと感じています。以前は部門を越えたやり取りが少なく、特定の社員に情報が偏ってしまう傾向がありましたが、TUNAG上では部門の異なる社員同士が自然に意見交換をしたり、リアクション機能を使って気軽にコミュニケーションを取るようになりました。

さらに、フランクな投稿に対して経営層がスタンプで反応するなど、数値では測れない温かいコミュニケーションが生まれていると感じています。

特に新入社員には好評で、趣味や”推し”等の情報を含む自己紹介の投稿が先輩社員との会話のきっかけになっていると聞いています。SNSに慣れている世代なので、投稿することに対するハードルも低く、楽しんで発信してくれている印象です。そうした前向きな動きが、全体の雰囲気を明るくしてくれていると感じます。

最近では、運営からの指示がなくても、プロジェクト単位で自発的に投稿チャネルを立ち上げ、積極的に情報発信してくれるケースも出てきました。特にマーケティング部門からは、「画像や動画を使った社内向けの情報共有がしやすくなった」と好評です。こうした活用が広がることで、業務の効率化にも繋がっていると感じています。

――― 導入効果をどう評価していますか?

まだ運用から1年未満ですが、「社員同士のつながりを深める」という導入目的は、着実に実現できています。定量的な効果はまだ見えづらいものの、特に社員が自発的に情報発信をしてくれている点は、エンゲージメントの高まりを感じる大きな成果です。今後も柔軟に運用を見直しながら、全社員が参加しやすい仕組みを整えていきたいと思っています。

今後の課題や展望

――― 活用の中で、まだ課題だと感じている点はありますか?

現在、事業部ごとの温度差があることが課題として感じています。全体的には盛り上がりを見せていますが、まだ一部の部署では活用が進んでいないのが現状です。また、TUNAGを通じて、昨年策定した『まだ誰も気づいていない空間の魅力で 人の心を彩り続ける』という当社のパーパスをまずは社員にもっと浸透させていくことが今後の大きな目標であり、課題だと思っています。社員一人ひとりが会社の目的や価値観に共感し、それを日々の業務にどう活かしていけるかが、さらに効果を生むための鍵だと思っています。

――― 最後に、今後の展望をお聞かせください

今後の展望としては、社員がより自主的に参加し、発信できる環境をさらに整えていきたいと考えています。特に、会社の歴史や文化、ビジョンを日常的に共有する場を増やし、社員一人ひとりがその価値観を実感できるようにしたいと思っています。

今後は、業務に関する情報だけでなく、会社の歴史やビジョンといった背景もTUNAGを通じて共有し、社員同士のつながりをさらに深めていくことを目指しています。

また、運営の面でも、総務部門主導から社員主体に移行し、より多くの社員が運営に関わり、コミュニケーションの場を作り上げていけるようにしたいと思っています。

当社は、株式会社スタメンとのパートナー契約に基づき、

TUNAG導入のご支援をしています。

「社員のエンゲージメントを高めたい」「投資対効果はどのくらいか知りたい」など、

少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。