近年、働き方の多様化や人材の定着が企業課題となる中で、「ワークエンゲージメント」という言葉に注目が集まっています。ワークエンゲージメントが高い組織では、生産性の向上や離職率の低下、顧客満足度の向上など、さまざまな好影響が見られています。

本記事では、ワークエンゲージメントを高めるための具体的な施策について、制度やオフィスデザインといった観点から解説します。社員がいきいきと働き、組織全体が活性化するヒントを探っていきましょう。

社員の心身の健康に配慮したウェルビーイングな働き方を実現する施策を、働く場づくりの観点から4つご紹介します!

目次

ワークエンゲージメントとは?重要な3つの要素

近年、ビジネスの現場で注目されている「ワークエンゲージメント」とは、社員が仕事に対してポジティブで充実した心理状態にあることを指します。

この概念は、オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって提唱されたもので、以下の3つの要素で構成されています。

1.活力:仕事から活力を得ていきいきとしている

2.熱意:仕事に誇りとやりがいを感じている

3.没頭:仕事に熱心に取り組んでいる

※出典:厚生労働省「ワーク・エンゲイジメントに着目した「働きがい」をめぐる現状について」

ワークエンゲージメントの代表的な測定方法としては、「ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)」が広く活用されています。 この尺度では、上記3要素に関連した17項目(※)の質問に対する回答を数値化し、その平均スコアでエンゲージメントの高さを測定します。※3項目や9項目に限定した手法も存在する

なお、国際比較の結果によると、日本は他国と比べてワークエンゲージメントのスコアが低い傾向にあることがわかっています。

これは、企業にとって「社員の働きがい」や「仕事への前向きな関わり方」を支援する取り組みが、今後ますます重要になることを示しています。

ワークエンゲージメントと類似する言葉の違い

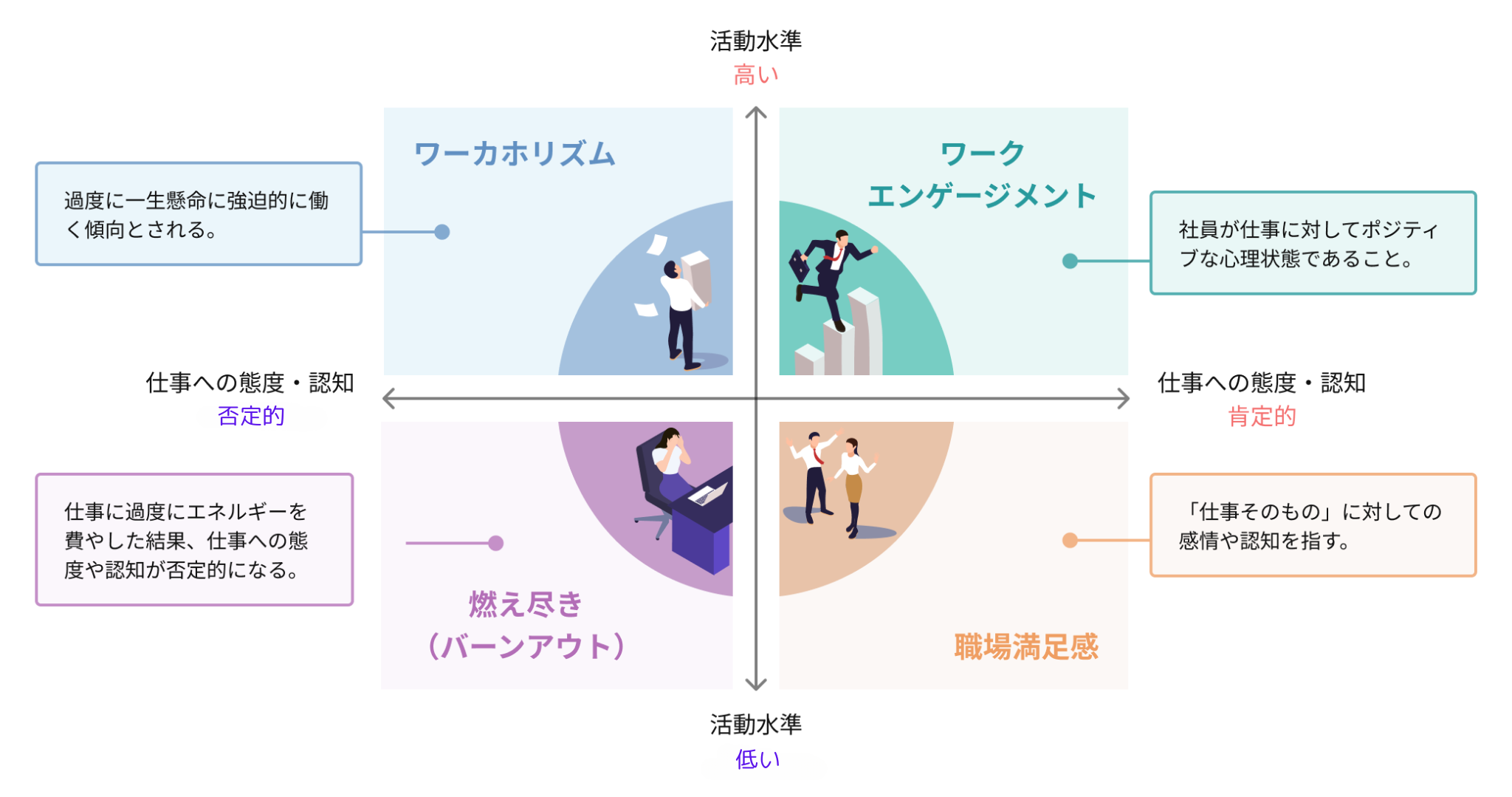

ワークエンゲージメントと類似する言葉に、ワーカーホリズムや燃え尽き、職務満足感、従業員エンゲージメントなどがあります。それぞれの言葉は以下のように4象限で表すことができ、活動水準と仕事への態度で分類可能です。

※出典:厚生労働省「ワーク・エンゲイジメントに着目した「働きがい」をめぐる現状について」

燃え尽き(バーンアウト)

ワークエンゲージメントの対極にある概念が『燃え尽き(バーンアウト)』です。 これは、仕事に対して過度にエネルギーを費やした結果、心身ともに疲弊し、抑うつ的な状態に陥ってしまうことを指します。

燃え尽きた状態では、仕事に対する興味や関心、自信を失い、業務への態度や認知も否定的になります。また、生産性や意欲が著しく低下し、活動水準が極端に落ち込むという特徴もあります。

バーンアウトは長時間労働や人間関係のストレス、過度な責任感などが原因となりやすく、近年では職場のメンタルヘルス課題としても大きな注目を集めています。

ワーカホリズム

「ワーカホリズム」とは、過度に一生懸命かつ強迫的に働く傾向を指す概念です。 この状態では、活動水準は高く、生産性も一見して高く見える一方で、仕事に対する態度や認知は否定的で、働くこと自体に義務感や罪悪感を伴っていることが多く見られます。

本人は仕事を休むことに罪悪感を抱き、プライベートの時間や休息を犠牲にしてでも働き続ける傾向があり、結果的にストレスの蓄積や燃え尽き(バーンアウト)のリスクを高める要因にもなります。

また、ワーカホリズムは、ワークエンゲージメントとは本質的に異なる点に注意が必要です。 エンゲージメントが「仕事への前向きな関わり」なのに対し、ワーカホリズムは「やめたくてもやめられない働き方」であり、自発性よりも強迫的な動機づけに支えられている点が大きな違いです。

職場満足感

職場満足感とは、自分の仕事を評価した結果として生じるポジティブな心理状態のことを指します。 これは、昇進・給与・人間関係・業務内容・職場環境など、仕事に関わるさまざまな要素に対する評価に基づいて形成される主観的な満足感です。

ワークエンゲージメントが「仕事をしている最中の感情や認知(=活力・熱意・没頭)」を表すのに対し、職場満足感は「仕事そのもの」や職場環境に対する評価的感情であり、両者は似て非なる概念です。また、職場満足感が高いからといって、必ずしも仕事に熱中しているとは限らず、活動水準は低めであることが多いとされます。

これら3つの概念は互いに関連しつつも焦点が異なるため、組織が人材施策を検討する際には、それぞれの違いを理解し、適切に活用することが重要です。

※出典:厚生労働省「ワーク・エンゲイジメントに着目した「働きがい」をめぐる現状について」

従業員エンゲージメント

またワークエンゲージメントと類似する言葉に、従業員エンゲージメントがあります。

ワークエンゲージメントは仕事そのものとの関係に、従業員エンゲージメントは組織との関係に焦点を当てている点が大きな違いです。前者は個人の心理的な充実感や内発的動機づけに関わるものであり、後者は企業と従業員の信頼関係や帰属意識といった外的な要素との結びつきが強いと言えます。

両者は似ているようで異なる視点を持っており、働き方改革や職場改善の施策を考えるうえで、それぞれの違いを理解することが重要です。

日本人のワークエンゲージメントは低くなりがち

働き方改革でも注目される「ワークエンゲージメント」とは、社員一人ひとりの仕事に対するポジティブで充実した心理状態を指します。調査の結果、世界と比較して日本人のスコアには特徴があることがわかりました。

日本人のワークエンゲージメントが低くなる理由

なぜ日本人のワークエンゲージメントは国際的に低いのでしょうか?その理由の1つとして、日本人特有の国民性や文化的傾向が挙げられます。

一般的に、日本人は「自己批判バイアス」が強く、自分に対して厳しく評価する傾向があります。 これは、謙虚さや慎み深さを美徳とする文化背景が影響しており、ポジティブな自己評価を控える傾向が根付いています。

一方、欧米では「自己高揚バイアス」が強く、自己肯定感が高い人が多く、自分の仕事に対する満足感や達成感を素直に認識・表現する文化があります。

つまり、日本人は実際の仕事ぶりが良好であっても、自分をポジティブに捉えにくく、結果としてワークエンゲージメントのスコアが低く出やすいのです。

さらに、日本では「働くことは苦しいもの」「我慢が美徳」といった価値観が根強く残っており、仕事に対する熱意や楽しさを前向きに語ること自体が、場によっては敬遠されることもあります。こうした価値観の違いも、スコアを下げる一因と考えられます。

雇用形態や年収によっても変動する

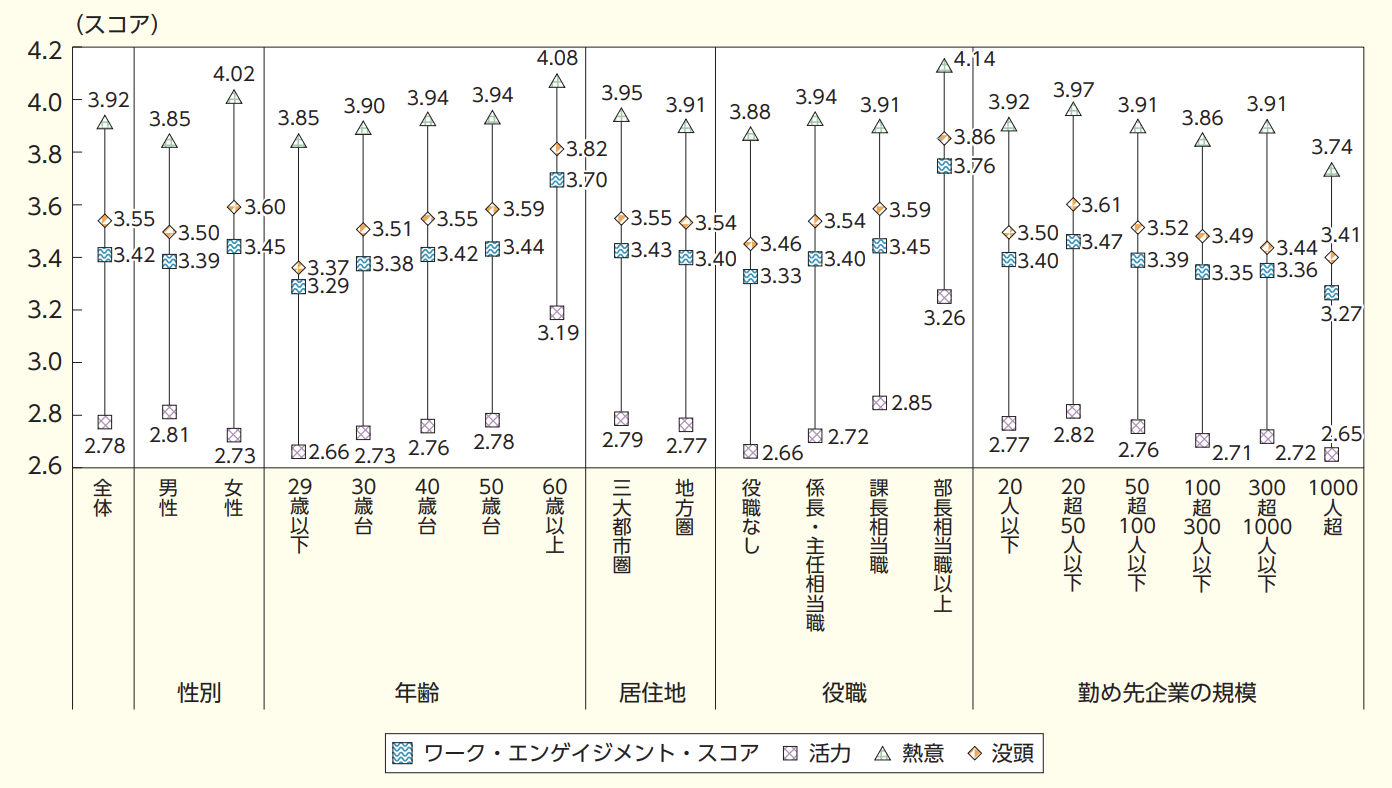

またワークエンゲージメントは、年収・年齢・役職・雇用形態などの個人属性によっても変動することがわかっています。

厚生労働省の調査によると、年齢や役職が上がるにつれて、ワークエンゲージメントのスコアも高くなる傾向があるとされています。これは、経験を重ねることで仕事に対する自信や裁量が増し、自律的に働ける環境が整いやすくなるためと考えられます。

また、年収の高い人ほどワークエンゲージメントが高くなる傾向もあります。高年収層は、比較的業務の裁量が大きく、評価や報酬などのインセンティブも明確で、働きがいを感じやすい職種やポジションにあることが多いためです。

さらに、雇用形態の違いもエンゲージメントに影響します。 たとえば、正社員は非正規雇用に比べて仕事の安定性が高く、昇進・昇給の機会や福利厚生などの待遇面でも恵まれているため、ワークエンゲージメントが高くなりやすい傾向があります。

反対に、非正規社員は業務範囲が限定されていたり、将来のキャリア形成に不安を感じやすかったりするため、エンゲージメントが低下しやすいとされています。

企業がワークエンゲージメントを高めるメリット

社員のワークエンゲージメントを高めることで、企業が得られるメリットは数多くあります。ここでは代表的なメリットを4つご紹介いたします。

離職率の低下

ワークエンゲージメントが高い企業は、離職率が低い傾向にあります。 これは、社員が仕事に対してポジティブな感情を持ち、やりがいや充実感を感じていると、職場への愛着や貢献意欲が高まり、結果として「辞めたい」と思う気持ちが弱まるためです。

ワークエンゲージメントは、「誰かの役に立っていると実感できたとき」「努力が成果として現れたとき」「上司や同僚から感謝や承認を受けたとき」など、自分の働きが意味のあるものとして認識される場面で高まりやすい傾向があります。こうした実感が積み重なることで、社員は組織との心理的なつながりを深め、「ここで働き続けたい」と感じやすくなります。

生産性の向上

ワークエンゲージメントが高まると、「もっと組織に貢献しよう」「自分のスキルを磨こう」と考える社員が増えるため、業務内でのパフォーマンスが上がりやすいほか、業務外での自主的な勉強時間も増える傾向にあります。

このような社員の主体的な成長意欲は、業務改善や新しいアイデアの創出にもつながりやすく、組織全体の生産性を押し上げる効果があります。また、ポジティブな姿勢で働く社員が増えると、周囲にも好影響を与え、職場全体に活気や協力の風土が生まれやすくなります。

CS(顧客満足度)の向上

社員がワークエンゲージメントの高い状態で仕事に取り組むと、商品の改善スピードも早まり、より良い商品を提供できるようになります。

さらに、エンゲージメントの高い社員は顧客対応においても丁寧かつ前向きな姿勢を示す傾向があるため、顧客との接点での印象が良くなり、信頼関係の構築にもつながります。

また、社員の仕事に対する熱意ある姿勢や、社内のポジティブな雰囲気は自然と外部にも伝わりやすく、企業イメージの向上やブランド価値の強化にも寄与します。

メンタルヘルスの向上

ワークエンゲージメントが高まると、仕事に対してネガティブな感情やストレスを抱きにくくなるため、うつ病やバーンアウト(燃え尽き症候群)といった精神的不調の予防につながるとされています。

また、ワークエンゲージメントの3要素である「活力・熱意・没頭」が高い状態では、前向きな気持ちで日々の業務に取り組めるため、感情の安定やストレス耐性も強化されやすくなります。

その結果、欠勤や休職といった健康上のリスクも減少し、職場全体の健康度や生産性の向上にもつながります。

社員の心身の健康に配慮したウェルビーイングな働き方を実現する施策を、働く場づくりの観点から4つご紹介します!

ワークエンゲージメントを高める2つの要素

ワークエンゲージメントを高める要素は2つあります。ここではそれぞれの要素について解説していきます。

1.仕事の資源

「仕事の資源」とは、上司や後輩など自分以外の社員から与えられる、仕事へのモチベーションを高める要素のことです。

たとえば、自分の成果に対してのポジティブなフィードバック、上司や同僚からのサポート、成長の機会を得られるような挑戦的な業務の割り当て、さらには意思決定への関与などがこれに該当します。

仕事の資源が増えることで、社員の自己効力感(自分にはできるという感覚)や自己肯定感が高まり、ワークエンゲージメントの向上につながるとされています。 また、社会的サポートやフィードバックの充実は、社員が孤立感を感じにくくする効果もあり、心理的安全性の確保にも寄与します。

経営者や人事担当者は、成果ややりがいにつながると思われる業務を積極的に任せながら、「プロセス」や「努力」に対しても適切にフィードバックを行うことが重要です。加えて、1on1ミーティングなどを通じた継続的な対話や、社員が意見を述べやすい風土づくりも、「仕事の資源」を強化するうえで有効です。

2.個人の資源

「個人の資源」とは、「仕事の資源」とは対照的に、自分自身から生まれる感情やモチベーション、思考のクセなど、内面的な要素を指します。 たとえば、業務に対する自信(自己効力感)、ポジティブ思考、目標達成への粘り強さ(レジリエンス)、自己成長意欲などが含まれます。

これらの資源は、外部から直接的に与えることは難しい反面、働く中での経験や支援を通じて育むことが可能です。個人の資源が豊かになると、困難やストレスへの耐性も高まり、結果としてワークエンゲージメントも向上しやすくなります。

経営者や人事担当者は、社員の業務レベルや特性を見極めながら、小さな成功体験を積ませることで自信を育てたり、失敗を責めるのではなく振り返りの機会としたりすることで、ポジティブな内的資源を育てることができます。 さらに、コーチングやメンタリング制度、キャリア面談などを導入することで、社員が自己認識を深め、自分の強みを理解する手助けをすることも効果的です。

特に「自己効力感」の向上が重要

個人の資源の中でも、特に重要とされるのが「自己効力感」です。これは「自分にはこの仕事をやり遂げる力がある」と信じられる感覚のことです。

自己効力感が高い社員は、困難な状況に直面しても「自分なら乗り越えられる」と前向きに捉えることができるため、仕事への挑戦意欲や粘り強さが自然と高まります。逆に、自己効力感が低いと、挑戦を避けたり、失敗を過度に恐れたりしてしまい、仕事に対して消極的になりやすくなります。

ワークエンゲージメントの3要素(活力・熱意・没頭)を高めるためには、「自分の仕事に価値がある」「自分にはできる」という確信が土台となります。つまり、自己効力感の有無がエンゲージメントの質を大きく左右します。

ワークエンゲージメントを高める具体的な方法

続いて社員のワークエンゲージメントを高めるために、企業ができる具体的な方法を7つご紹介します。

会社の理念を浸透させる

ワークエンゲージメントを高める方法の一つが、会社の理念を社員に浸透させることです。社員が理念やビジョンに共感し、自分の業務が組織の目的とつながっていると実感できると、仕事に対する誇りややりがいが生まれます。その結果、主体性や積極性が高まり、エンゲージメント向上につながります。

具体的には、オフィスや社内報などで理念に触れる機会を増やす、理念に基づいた行動を評価制度に反映させるといった取り組みが効果的です。

多様な働き方を整備する

ワークエンゲージメントを高める具体的な方法の一つに、多様な働き方の整備があります。社員それぞれのライフスタイルや価値観に応じた柔軟な勤務形態を導入することで、仕事とプライベートの両立がしやすくなり、精神的な負担を軽減できます。

例えば、テレワークやフレックスタイム制度、時短勤務などを取り入れることで、社員は自分に合った働き方を選択できるようになります。これにより、自律性が高まり、仕事への満足感やモチベーションが向上しやすくなります。 また、多様な働き方は組織の多様性を促進し、新しい発想やチームワークの強化にもつながります。経営者や人事担当者は、社員のニーズを把握し、制度や環境の整備に積極的に取り組むことが重要です。

ジョブ・クラフティング

ジョブ・クラフティングとは、社員が主体的に業務の設計を行い、仕事にやりがいを感じられるようにする手法です。 具体的には、以下の3つの視点から仕事を見直します。

※出典:厚生労働省「コラム2-6図 ジョブ・クラフティングについて」

- 作業クラフティング

必要に応じてワークフローの追加や削除を社員自身の判断で行えるようにする- 人間関係クラフティング

周囲の社員と協力関係を築き、コミュニケーションを積極的にとりやすくすることで、社員自身の仕事への姿勢を変化させる- 認知クラフティング

仕事について見つめ直す機会を作り、社員自身の仕事や成果物が社会に貢献していることを再認識してもらう

この方法により、社員は単に与えられた仕事をこなすだけでなく、自律的に業務を再設計できるようになり、モチベーションやワークエンゲージメントが高まります。また、多様な価値観や強みを活かせるため、組織全体の生産性向上やイノベーション促進にもつながります。 企業は、上司や同僚との対話の場や定期的な振り返りの時間を設け、社員が安心して試行錯誤できる環境づくりを進めることが重要です。

ポジティブなフィードバック

社員の仕事に対して成長や努力を認めるポジティブなフィードバックを意識的に提供することで、ワークエンゲージメントの向上が期待できます。ポジティブな声かけは、社員の自己効力感やモチベーションを高め、仕事への没頭や熱意を促進します。

一方で、ネガティブなフィードバックが必要な場合は、単に指摘するのではなく、適切なサポートや心のケアを行い、共に課題を乗り越える姿勢が重要です。こうした配慮があると、社員は安心して改善に取り組めるため、組織全体の信頼関係も深まります。経営者や上司は、フィードバックの質とタイミングに気を配りながら、ポジティブなコミュニケーションを積極的に推進しましょう。

やる気を引き出す仕組みづくり

具体的な目標を設定することは、社員の仕事へのモチベーションや達成意欲を高める有効な方法です。特に、少し高いハードルのある目標は、チャレンジ精神を刺激し、仕事への没頭や熱意を引き出します。さらに、その努力に応じた報酬や評価制度を整えることで、公平感と納得感が生まれ、継続的な意欲につながります。加えて、目標設定は個人任せにせず、上司との対話を通じて現実的かつ成長を促すものとすることが重要です。

このような「やる気を引き出す仕組み」を制度として整えることで、社員のワークエンゲージメント向上が期待できるでしょう。

コミュニケーションの促進

1on1ミーティングやチームミーティングを定期的に実施することで、社員同士の信頼関係や上司との心理的安全性が高まり、ワークエンゲージメントの向上につながります。オープンなコミュニケーションは、業務の進捗確認だけでなく、悩みや課題の早期発見にも役立ち、チームの結束力や生産性の向上にも寄与します。実際に、月1回の1on1ミーティングで業務以外の話題も取り入れた企業では、社員の安心感が増し、離職率の低下につながった事例もあります。

ただし、無理に頻繁な実施を求めると、かえって負担になる恐れもあるため、社員の意見を聞きながら、適切な頻度や形式を柔軟に検討することが重要です。

裁量権の拡大

社員に自己決定権(裁量権)を与えることで、仕事への責任感ややりがいが高まり、ワークエンゲージメントの向上が期待できます。特にトップダウン型の組織においても、管理職や現場の社員に一定の裁量を持たせることで、自ら考え行動する機会が生まれ、主体性が育まれます。実際に、業務の進め方やスケジュールの調整を任されることで、働く意欲が向上した事例もあります。

ただし、単に裁量を渡すだけでは不安や混乱を招く場合もあるため、上司や経営層が成功に向けて伴走し、定期的なフィードバックや支援体制を整えることが重要です。

ワークエンゲージメントを高めるオフィスデザインとは?

これまで、ワークエンゲージメントを高めるための具体的な施策についてご紹介してきました。しかし、社員の意欲やパフォーマンスを引き出すには、制度や仕組みだけでなく、日々働く「空間」の環境も重要です。ここでは、ワークエンゲージメントの向上に効果的なオフィスデザインについてご紹介します。

多様な働き方に対応するスペースを整備する

ワークエンゲージメントを高めるオフィスデザインのポイントの中でも重要なのが、「多様な働き方に対応するスペースづくり」です。近年は、集中したいとき・チームで議論したいとき・気分転換をしたいときなど、シーンに応じて働く場所を選べる環境が求められています。

フリーアドレス席、ソロワーク用ブース、リフレッシュスペースなど、多様なニーズに応える空間を整備することで、社員一人ひとりが自分らしく働けるようになり、結果としてワークエンゲージメントの向上にもつながります。

リフレッシュできる空間を用意する

ワークエンゲージメントを高めるためには、業務に集中できる環境だけでなく、適度にリフレッシュできる空間も欠かせません。社員がリラックスし、気分転換を図れるスペースがあることで、ストレスの軽減や気持ちの切り替えがしやすくなり、結果として仕事への前向きな姿勢や生産性の向上につながります。

カフェスペースや仮眠室、緑を取り入れたラウンジなど、心身をリセットできる空間をオフィスに取り入れることが、エンゲージメント向上に効果的です。

企業文化をオフィスデザインに落とし込む

ワークエンゲージメントを高めるオフィスづくりには、企業の価値観や理念を空間に反映させることも重要です。たとえば、オープンな風土を大切にする企業であれば、ガラス張りの会議室や共有スペースを多く設けることで、その文化を自然と感じられるようになります。

社員が「自分はこの会社の一員である」と実感しやすくなり、企業との結びつきや誇りが強まり、結果としてエンゲージメントの向上につながります。

まとめ

ワークエンゲージメントは社員の仕事に対するモチベーションを左右するとても重要な要素ですので、ぜひ改善・向上に向けた施策を検討、実施されることをおすすめします。 本記事で紹介したさまざまな手法を取り入れながら、社員一人ひとりのワークエンゲージメントの改善・向上に努めていきましょう。

リリカラでは3万件以上のオフィス移転やリニューアルの実績があり、オフィスデザインの改善によって、社員のワークエンゲージメント改善に大きく貢献いたします。 社員の熱意や活力を高めて、人材不足対策や生産性向上を達成したいご担当者様は、お気軽にお問い合わせください。

社員の心身の健康に配慮したウェルビーイングな働き方を実現する施策を、働く場づくりの観点から4つご紹介します!