実はオフィスの通路幅や机の幅などには、基準となる寸法があることをご存知でしょうか。本記事では、オフィスレイアウトを考える際の目安となる基準寸法を解説します。適切なレイアウト・寸法を把握し、働きやすい社内環境づくりにつなげましょう。

また、オフィスの快適性は、通路幅や机の寸法など細かな設計が大きく影響します。デザイン性と機能性を兼ね備えたレイアウトの工夫を、事例とともにご紹介しているこちらの記事もぜひご覧ください。

【事例あり】オフィスレイアウト9選!働きやすさとデザイン性を高める空間設計のコツ

┗ フリーアドレス運用課題を解決するアイデア集|ダウンロードする

目次

オフィスレイアウトで重要な基準寸法

まずは基準となる「通路幅」と「1人あたりのデスクスペース」について解説します。

通路幅の基準寸法

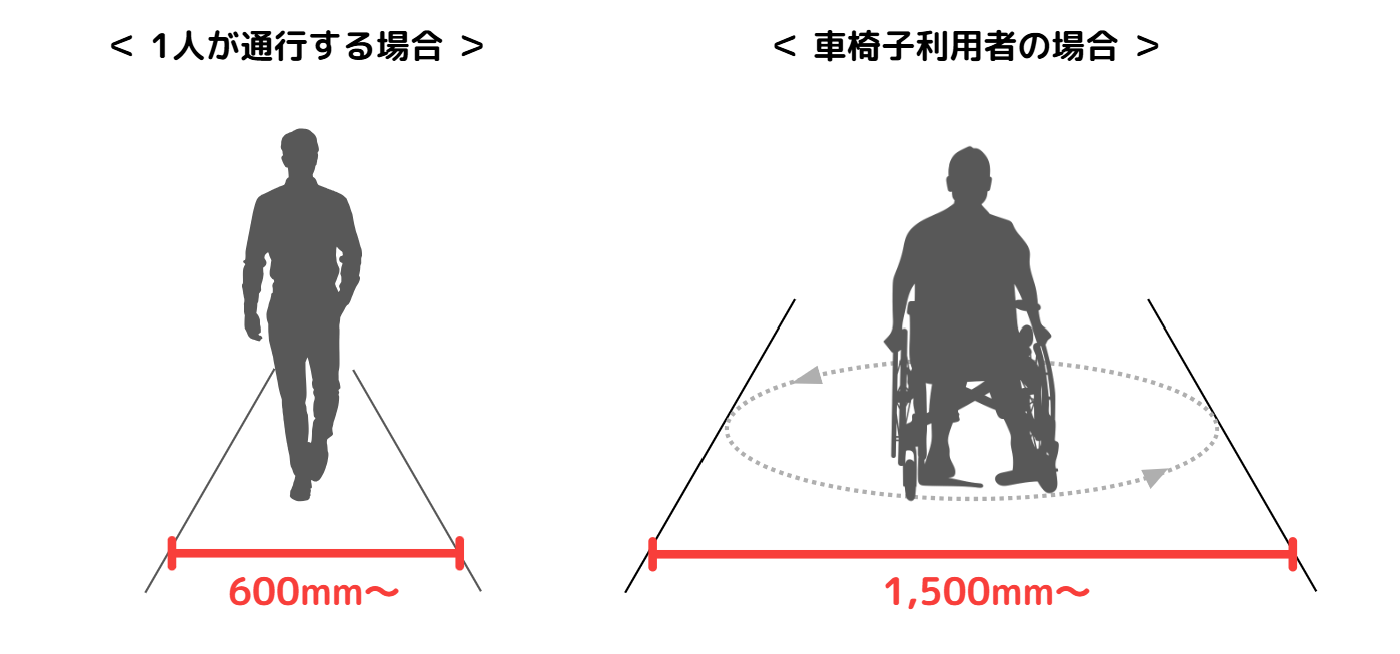

成人(日本人)の標準的な横幅は、女性が約460mm、男性が約500mmです。この数値から考え、人1人が通れる通路幅は最小で600mmとされています。

また、ユニバーサルデザインに対応したオフィスを目指すのであれば、車椅子の使用も想定しましょう。車椅子の標準的な横幅は600mmで、車椅子が回転できるスペースの確保が必要なため1,500mm以上の通路幅を推奨します。

2人以上が通行する場合の通路幅

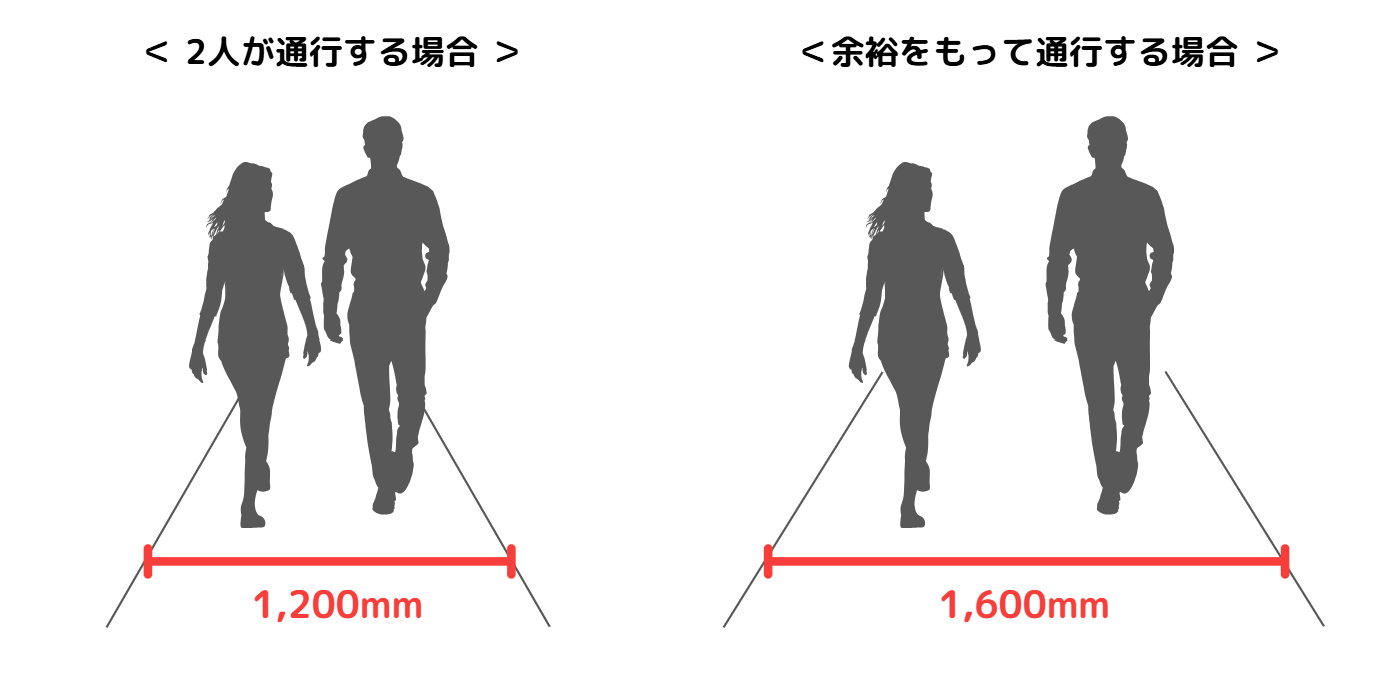

しかし、上述した通路幅では通行者がすれ違うことはできません。2人がすれ違うことができる幅は1,200mm、さらに余裕をもってすれ違うためには1,600mm以上の通路幅が必要です。

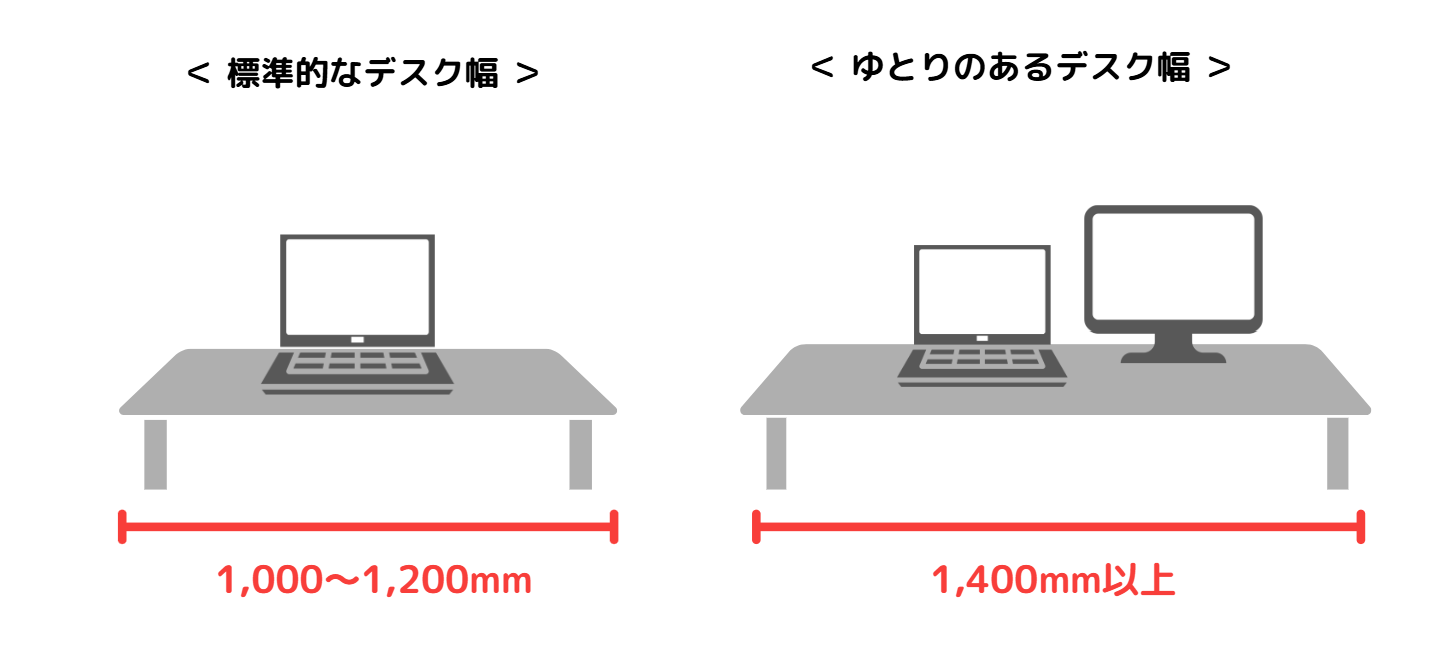

1人あたりのデスク幅

1人あたりのデスク幅は、1,000mm〜1,200mmが基準とされます。収納スペースを設けたり、モニターを使用したりする場合は、1,400mm以上が望ましいでしょう。

このデスク幅に、デスクの奥行きとチェアの可動域を加味した、約2平方メートルが1人あたりのデスクスペースとなります。

適切なデスク幅を確保してあげることで、従業員がより作業に集中できる環境づくりが可能になります。

周囲に収納庫やコピー機がある場合の寸法

次に、座席周辺に「収納庫」や「コピー機」がある場合について考えます。収納庫やコピー機が座席近くにある場合は、引き出し・扉の可動域や行動パターンを想定したレイアウト設計が必要になります。

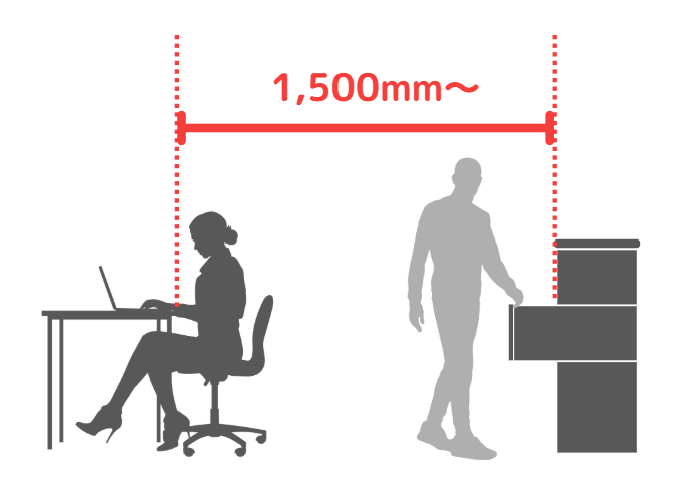

デスクの後ろに「収納庫」がある場合

デスクの後ろに収納庫がある場合は、扉・引き出しの可動域と、収納物を取り出せるスペースの確保が必要です。デスクから1,500mm以上の距離を確保することを推奨します。

座席の背後が人通りの多い通路となる場合は、1,800mm以上を確保し、収納庫の前に人がいても通行できるように設計することを推奨します。

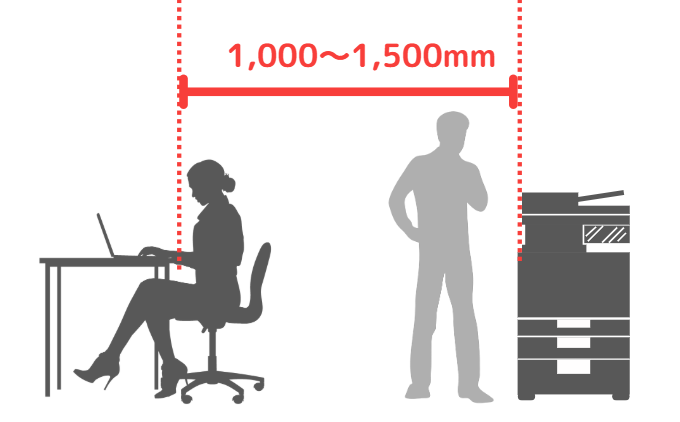

デスクの後ろに「コピー機」がある場合

デスクの後ろにコピー機ががある場合もトレーなどの可動域を考慮し、デスクから1,000~1,500mm程度の距離を確保することを推奨します。

ただし、コピー機周辺は人の行き来が多いことが想定されるため、コピー機周辺の座席の快適性も考慮する必要があります。利用頻度に応じて、余裕をもったレイアウト設計をするようにしましょう。

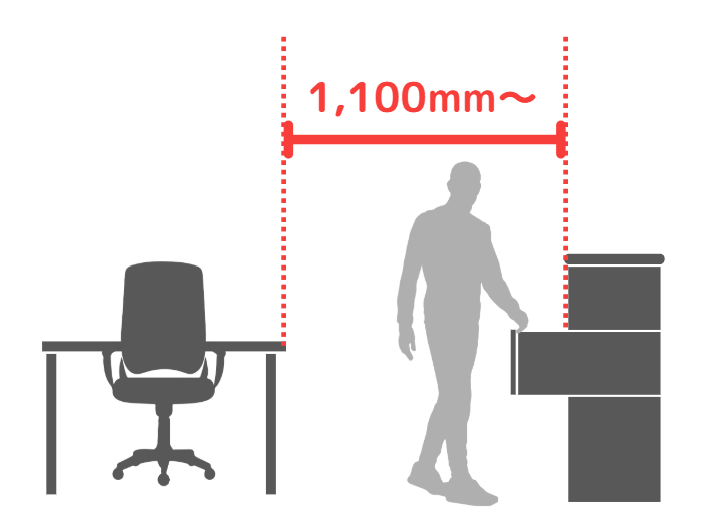

デスクの横に「収納庫」がある場合

デスクの横に収納庫がある場合、少なくとも1,100mmは確保しましょう。これは1人が通行できる幅の600mmと扉・引き出しの可動域を考慮した寸法となります。

ただし、先ほど同様に人通りの多い通路となる場合は、1,800mm以上を確保することをおすすめします。

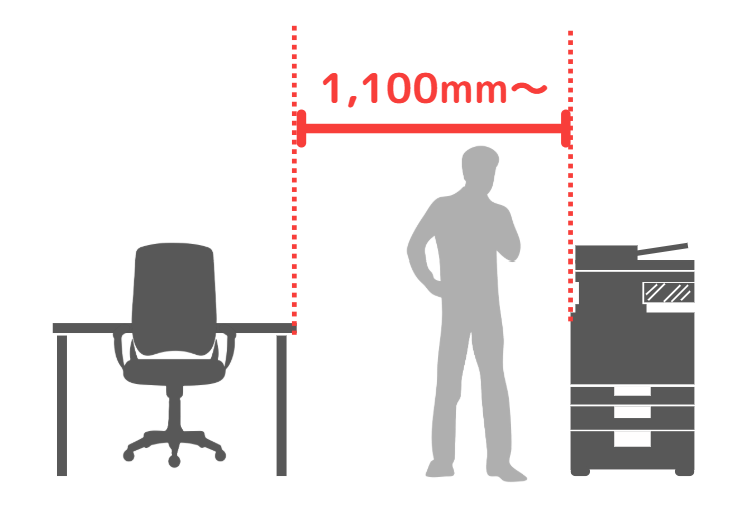

デスクの横に「コピー機」がある場合

デスクの横にコピー機がある場合も、利用者の後ろを人が通行できるように1,100mmほど確保しましょう。

コピー機の利用頻度が高い場合は、さらに余裕をもったスペースが必要となります。

\まずは無料でプロに相談!/

執務エリアのレイアウト寸法

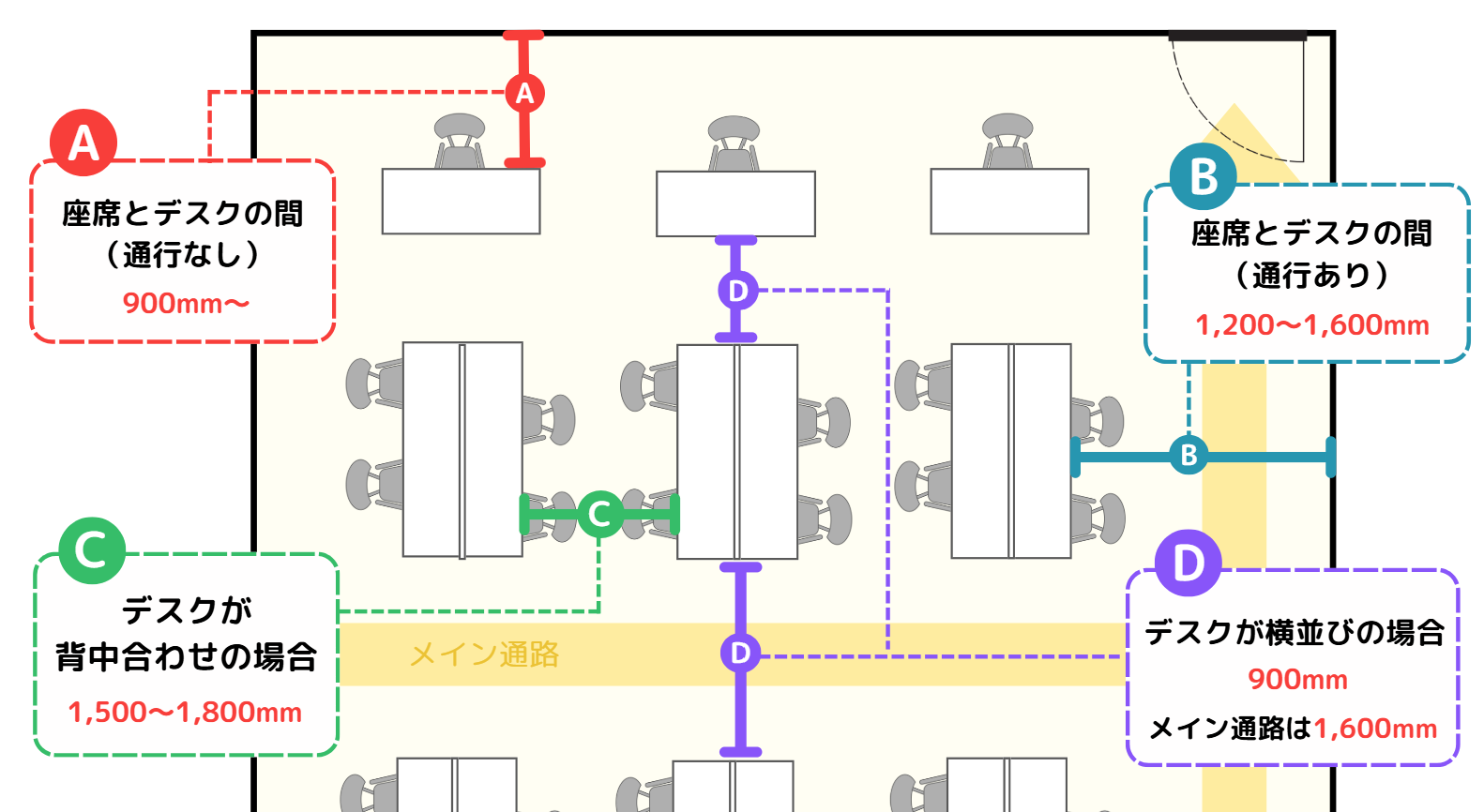

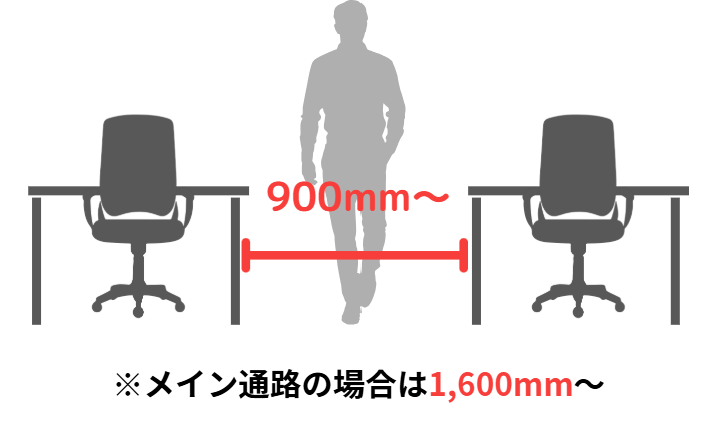

次に、オフィスの執務エリア内をイメージし、一般的な対向島型のレイアウトで適切な寸法を解説していきます。オフィスのメイン通路となるスペースを考慮し、背後を通行できる通路幅を確保できるかがポイントとなります。

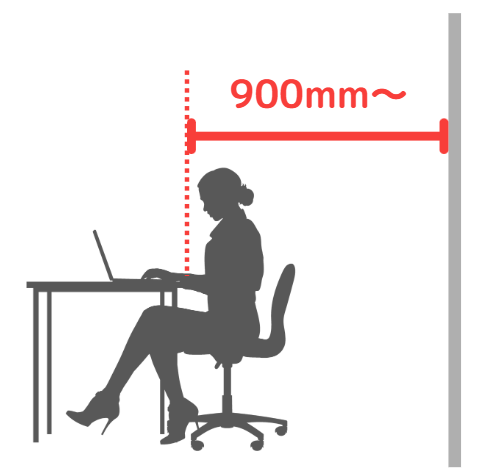

Ⓐ デスクと壁の間の寸法(通行なしの場合)

デスクの後ろが壁面で、かつ人通りがない場合は座席の利用者のスペースとして最低900mm確保しましょう。

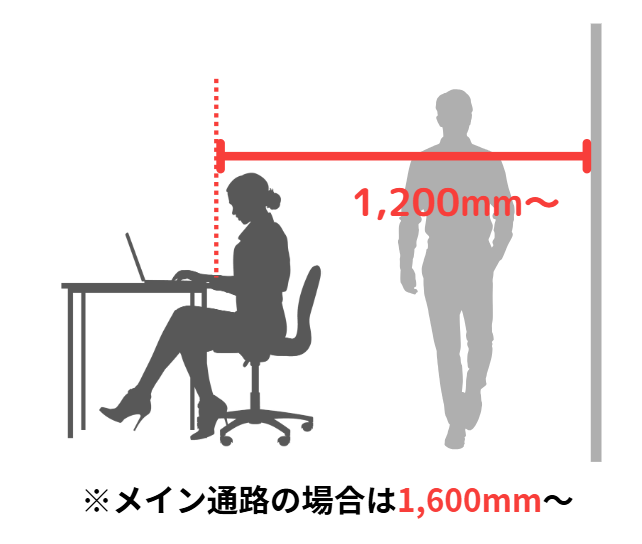

Ⓑ デスクと壁の間の寸法(通行ありの場合)

デスクの後ろが壁面で、かつ人通りがある場合は座席の利用者のスペースに加え、通行者の通路幅として最低でも1,200mmは確保しましょう。

また、レイアウト図で示したようにそこがメイン通路となる場合は、2人がゆとりをもって通行できる1,600mm以上の確保を推奨します。

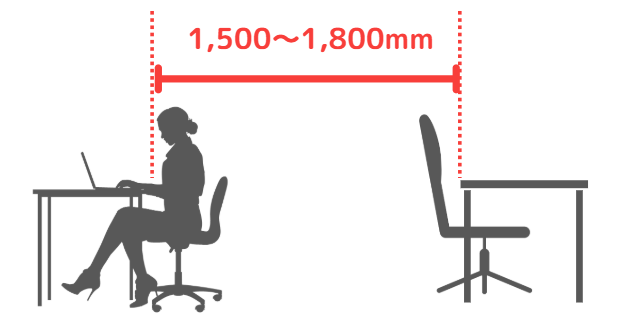

Ⓒ デスクが背中合わせの場合の寸法

デスクが背中合わせの場合、最低1,500mm確保が必要です。背中合わせの2人が立ち上がる場合や、座席間を人が通行することも考慮すると、~1,800mm程度は距離をあけることを推奨します。

Ⓓ デスクが横並びの場合の寸法

デスク間の適切な寸法としては、1人が通行できる幅(=600mm)に余裕を持たせた900mmは最低限必要です。

ただし、デスク間の通路がメイン動線となる場合は、2人がゆとりをもって通行できる1,600mm以上を推奨します。

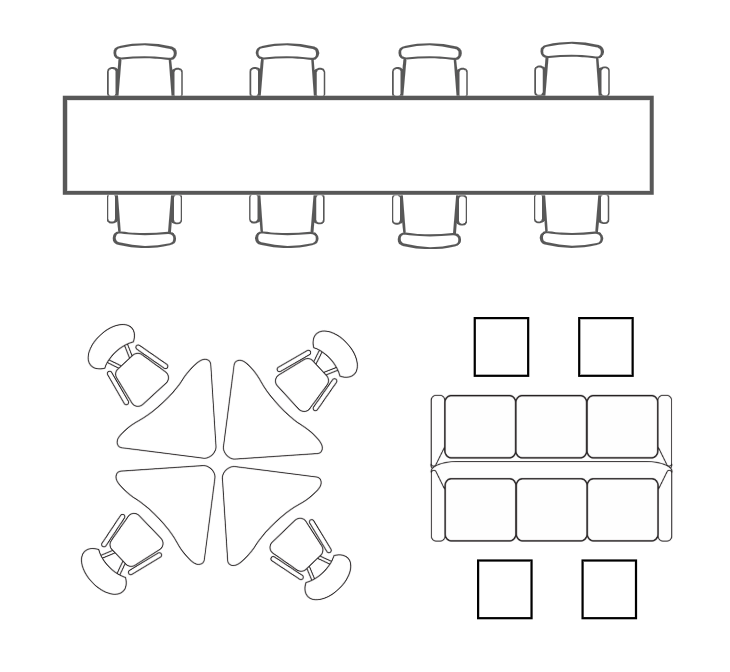

会議室のレイアウト寸法

次に、会議室のレイアウト寸法についてです。会議体によって様々なレイアウトがありますが、レイアウトごとの最適な寸法を解説していきます。

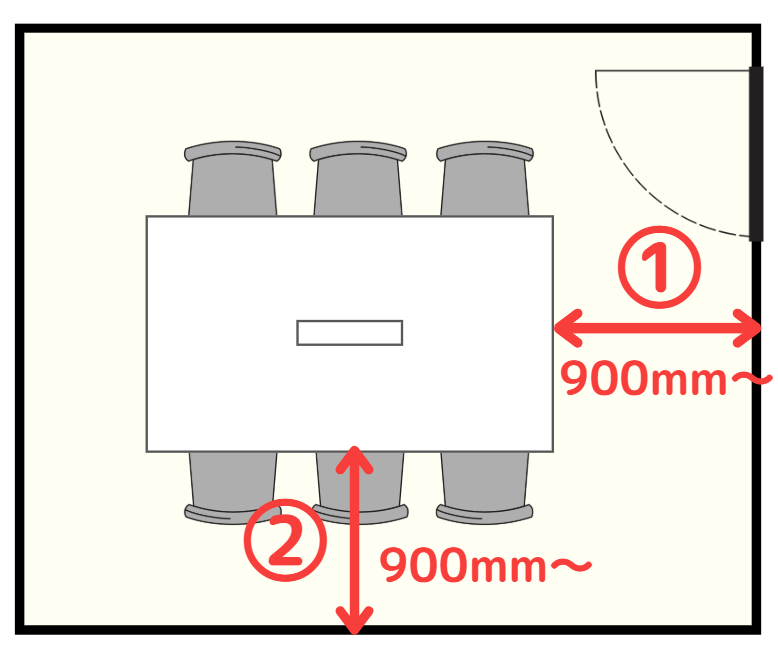

一般的な会議室の寸法【4~6名規模の場合】

最も一般的な4~6名規模の対面式会議室のレイアウトです。入口からの動線となる通路①は、扉の開閉も考慮し最低でも900mmは必要です。

また、着席する際の動線となる②は、椅子の引きしろも考慮して余裕をもったスペースの確保を推奨します。最低でも900mm、可能であればそれ以上の寸法を確保することで閉塞感を軽減できます。

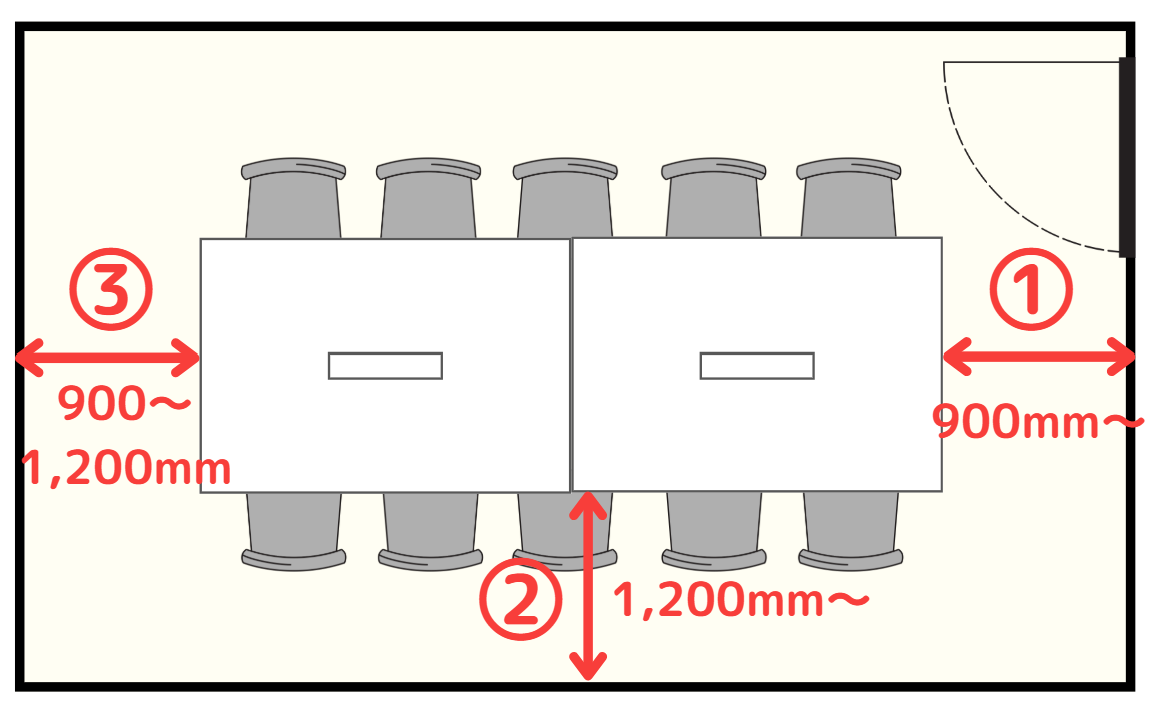

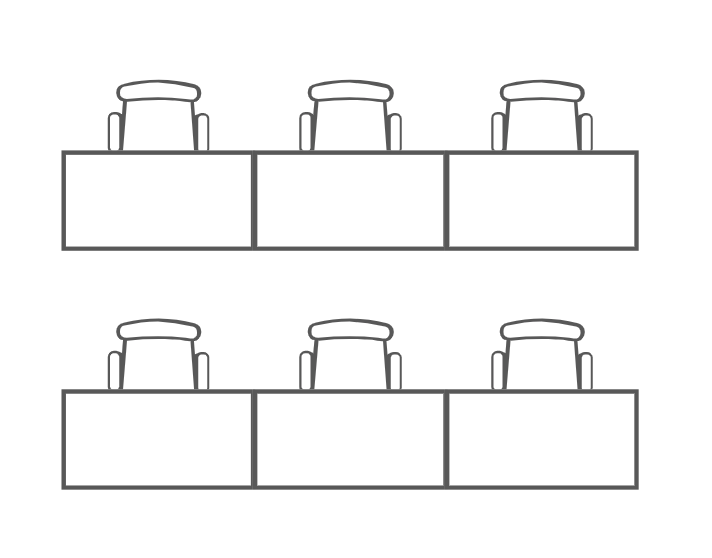

一般的な会議室の寸法【8~10名規模の場合】

8~10名程度の中規模会議室は、ドア付近の①は扉の可動域も考慮し最低でも900mmは必要です。また、座席の後ろと壁の間の②は最低1,200mmあれば、誰かが着席していても背後を通行可能です。

入口とは反対側の③は、最低900mmあれば余裕をもった通行が可能ですが、モニターやホワイトボードを設置する場合は900~1,200mmは確保しておきましょう。

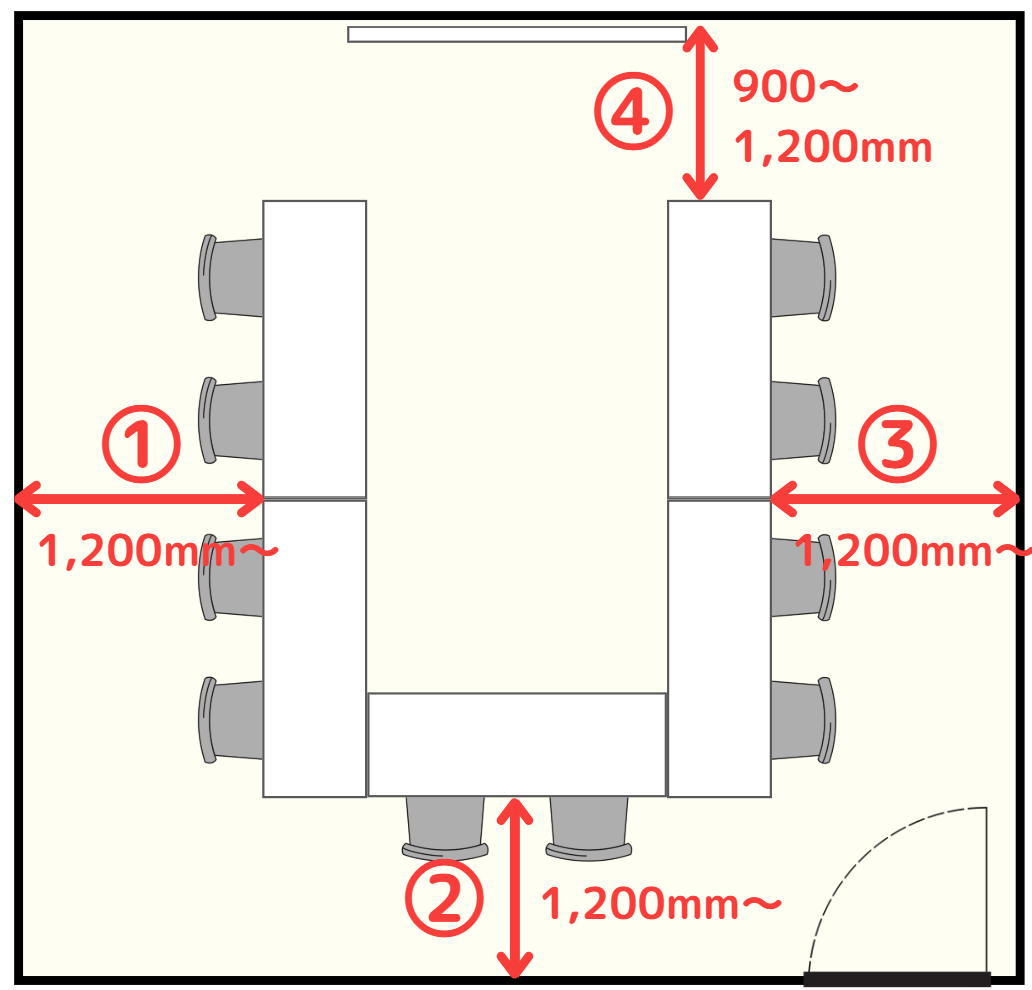

コの字型の会議室の寸法

モニターやホワイトボードを使用したプレゼンテーションや報告の場に適した【コの字型】の会議室レイアウトです。

動線となる①②③は、着席した状態でも後ろを通行できる幅としていずれも1,200mm以上の距離をあけることを推奨します。

また、④はモニターの場合は900mm、ホワイトボードの場合は1,200mm程度のスペースを設けると良いでしょう。

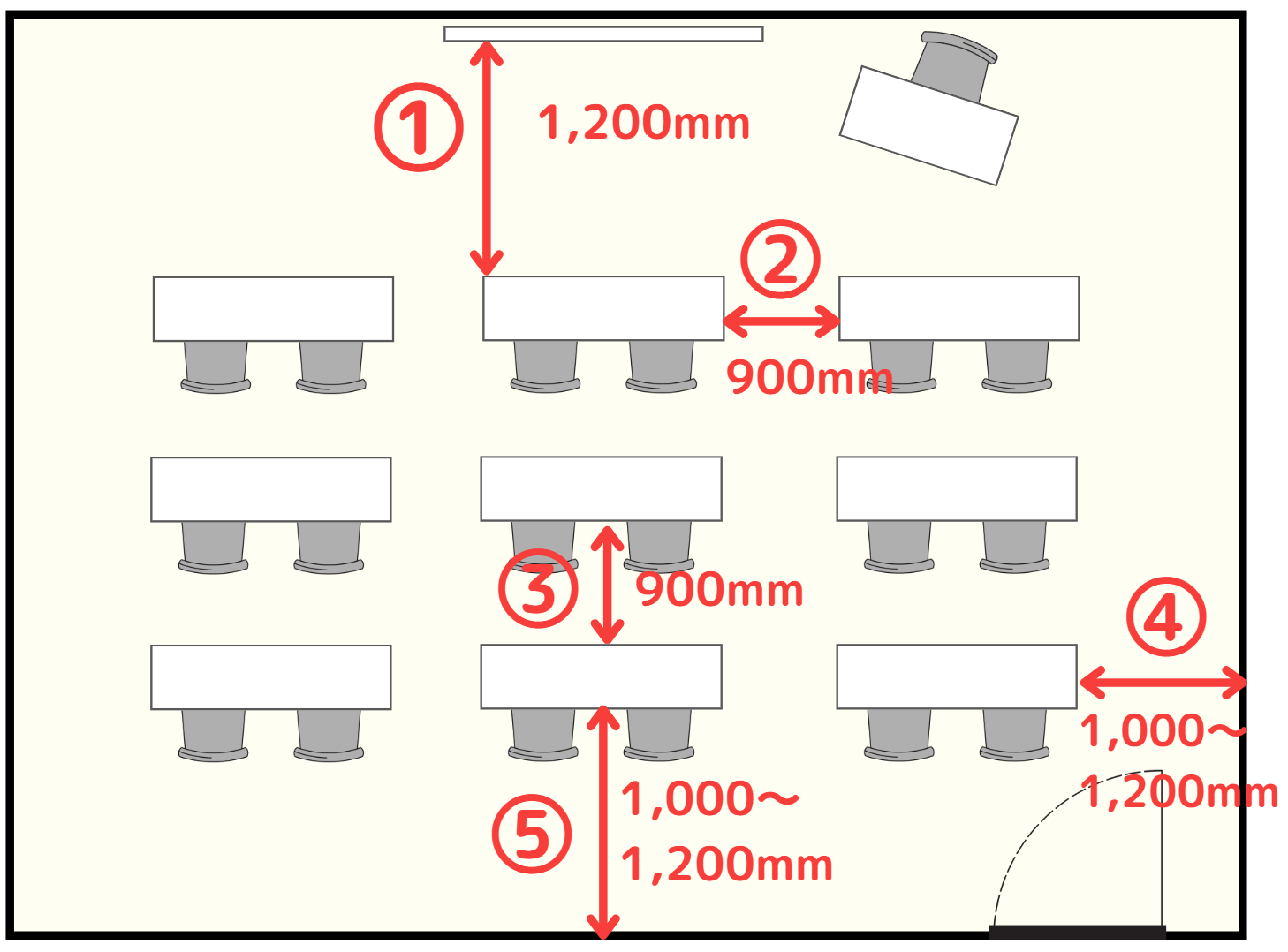

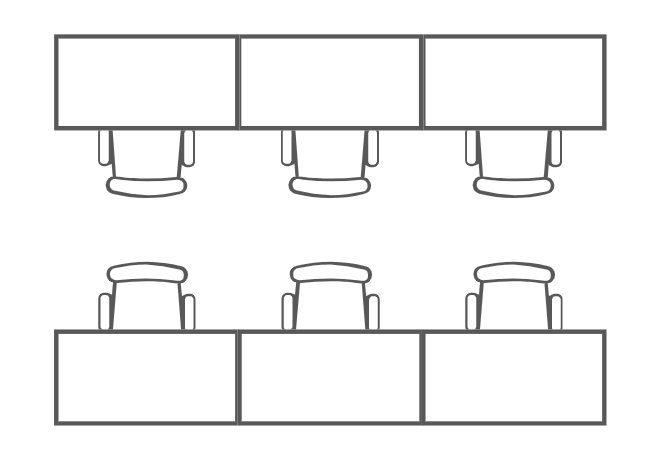

スクール形式の会議室の寸法

研修やセミナーに適した【スクール形式】の会議室レイアウトです。発表者や講師のスペースを考慮し、壁から最前列のデスクまでの①は1,200mm以上を推奨します。

また、デスク間の距離②③は、人の通行や椅子の可動域を考慮していずれも900mm程度が望ましいです。

入口付近の通路となる④と⑤は1,000~1,200mm程度の余裕があると良いです。

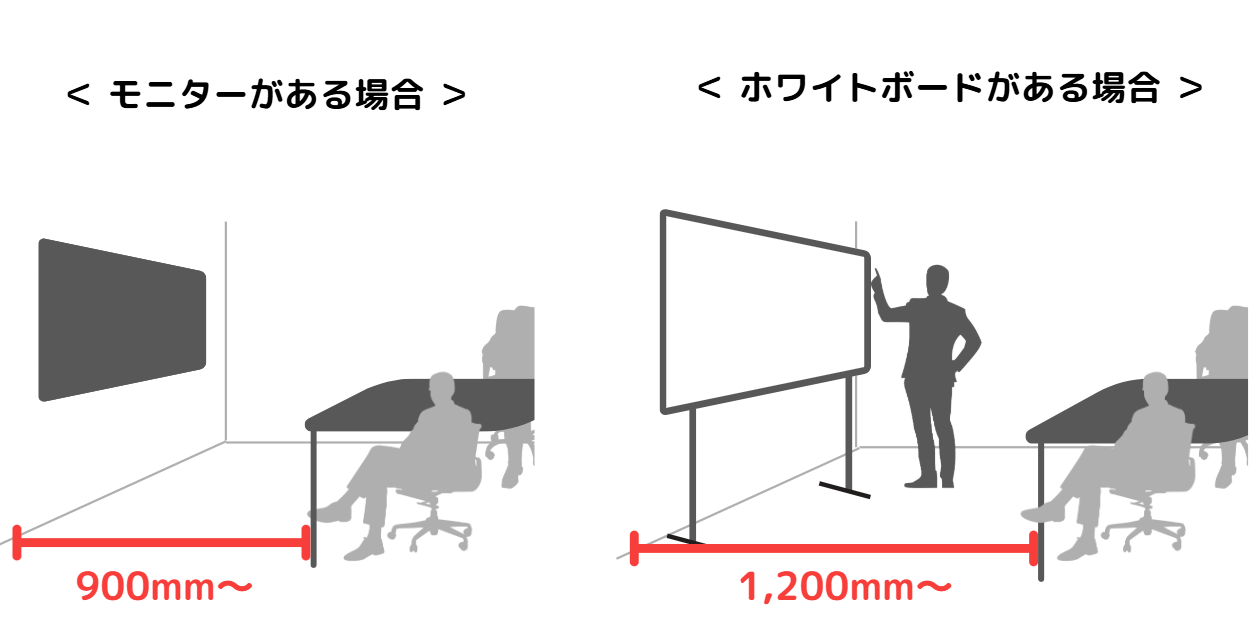

モニターやホワイトボードを設置する場合

近年リモート会議が浸透したことから、会議室へのモニター設置は不可欠となっています。モニターが見やすいようテーブルとの距離をある程度取る必要がありますが、モニターの場合は最低でも900mmスペースを確保しましょう。ホワイトボードを使用する場合は、1,200mm程度の通路幅が適しています。

\まずは無料でプロに相談!/

代表的な6つのデスクレイアウトのパターン

執務室のデスクレイアウトにはのデスクレイアウトには代表的な6つのパターンがあります。それぞれのレイアウトのメリット・デメリットと適する職場環境をまとめましたので、上述した基準寸法を参考にしながら自社に合いそうなレイアウトを探してみてください。

対向型(島型)レイアウト

対向型(島型)レイアウトは、複数のデスクを向かい合わせに配置し、グループ単位で一つの「島」を形成するレイアウト。一般的には、部署やチームごとにデスクをまとめて配置します。同じグループやプロジェクトチームのメンバーが近くに配置されることで、グループ単位でのコミュニケーションがとりやすいというのが大きな特徴。またデスクを向かい合わせに配置することで、限られたスペースを効率的に利用できます。

対向型レイアウトは、「チームでの協力が重要な職場」、「プロジェクトベースで仕事をする職場」、「スペースが限られたオフィス」が職場環境として適しています。

| メリット | デメリット |

| ・コミュニケーションが活発になる ・視覚的な一体感がある ・スペース効率が良い ・チーム編成の変更にも柔軟に対応できる | ・作業中の視線や会話が気になりやすい ・集中力が削がれる可能性がある ・個人のスペースが狭く感じられる |

▼ 企業事例:鈴茂器工株式会社

背面型レイアウト

背面型レイアウトは、従業員が背中合わせに座るようにデスクを配置したレイアウトです。個々の作業に集中しやすく、視線や動線が最小限に交差するため、プライバシーや集中力を重視する職場でよく採用されます。

背面型レイアウトは、「個人作業が多い職場」、「セキュリティやプライバシーを重視する職場」、「スペースに余裕のあるオフィス」が職場環境として適しています。

| メリット | デメリット |

| ・視線が交差しないため、集中力が向上 ・プライバシーが確保されやすい ・静かな環境を保ちやすい | ・コミュニケーション不足が懸念される ・スペース効率が良くない ・フレキシブルなレイアウト変更がしづらい ・孤独感を感じやすい |

▼ 企業事例:リリカラ株式会社

並列型レイアウト

並列型レイアウトは、複数のデスクを同じ方向に並べて、各従業員が前方を向いて作業するレイアウトです。列ごとに整然と並ぶため、効率的かつ機能的な配置が可能。特に多人数を収容するオフィスで採用されることが多いです。視線が交差しないため、他人の視線を気にせず集中できます。

並列型レイアウトは、「大量のデスクを効率よく配置したい職場」、「フロア全体の整然とした見た目を重視する職場」、「集中力が必要な業務」が職場環境として適しています。

| メリット | デメリット |

| ・多くの人員を収容できる ・移動や清掃が効率的に行える ・他人と向かい合わないため、集中しやすい | ・コミュニケーションが制約されやすい ・セキュリティやプライバシーに配慮が必要 ・窮屈に感じやすい |

▼ 企業事例:ホームネットグループ

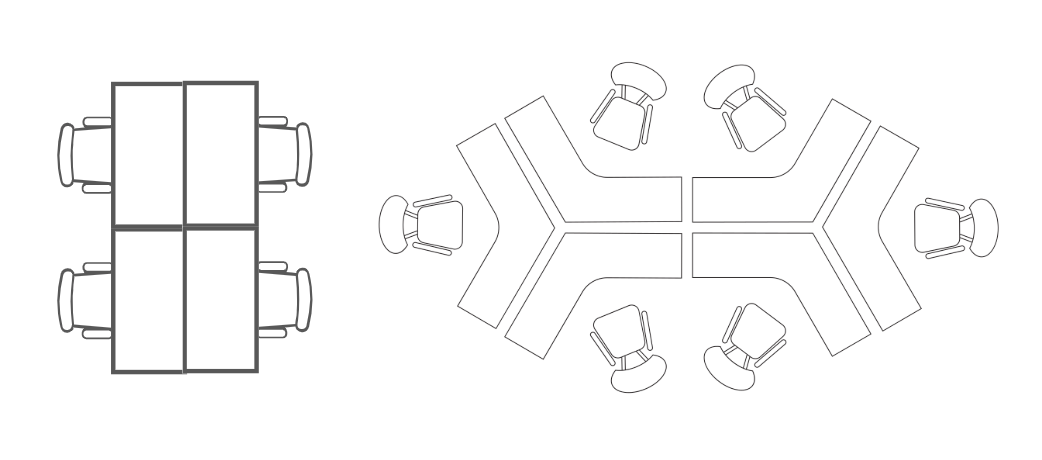

縦横型レイアウト

縦横型レイアウトは、デスクを縦や横や斜めに配置するレイアウトです。隣接する人と対面も背面も取られにくいため、チームのコミュニケーションを確保しながら、個人作業に集中することができます。

縦横型レイアウトは、「チームワークと個人作業の両方が重要な職場」、「クリエイティブ職やプロジェクト単位の作業」、「スペース効率と柔軟性を求める職場」が職場環境として適しています。

| メリット | デメリット |

| ・隣接するメンバーとの自然な連携が可能 ・集中と協力の両立が可能 ・デスク間に自然に通路ができ、動きやすい | ・コミュニケーションが制約されやすい ・セキュリティやプライバシーに配慮が必要 |

▼ 企業事例:ミネベアミツミ株式会社

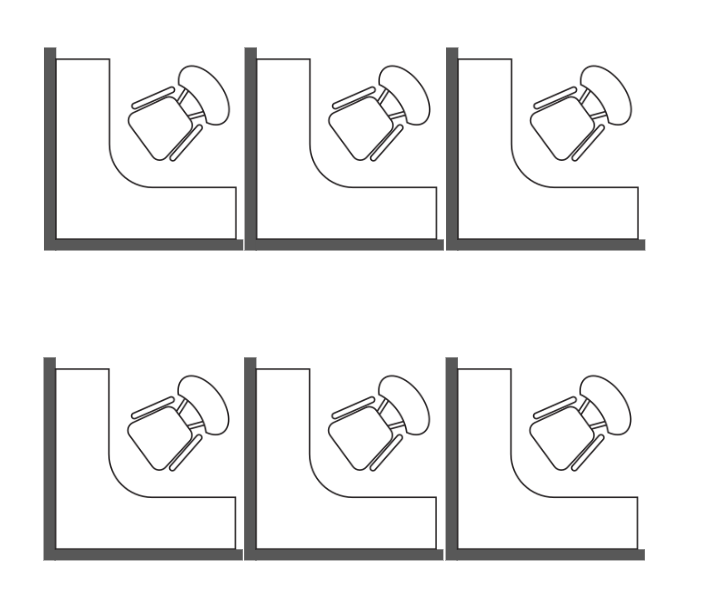

ブース型レイアウト

ブース型レイアウトは、各デスクが独立した個別のブース(仕切りのあるスペース)に配置されているスタイルのレイアウトです。個人の作業に特化した環境を提供し、プライバシーの確保や集中力の向上を重視しています。一般的にはオープンスペースの集中作業エリアで採用されることが多いです。。

ブース型レイアウトは、「コールセンターやカスタマーサポート」、「研究開発や設計業務」、「情報保護が重要な職場」が職場環境として適しています。

| メリット | デメリット |

| ・高い集中力を実現できる ・作業内容や他人に見られる心配が少ない | ・コミュニケーションが阻害される ・使用可能なスペースが減る ・ブース設置の初期コストがかかる |

▼ 企業事例:株式会社カプコン

自由型(フリーアドレス式)レイアウト

自由型(フリーアドレス式)レイアウトは、これまで紹介した様々な席を1つの空間に用意したレイアウトです。固定の席を設けず、社員がその日の業務内容や気分に応じて自由にデスクを選べるのが大きな特徴。ソロワーク用の静かなエリアや、チームミーティング用のエリアなど、多様な作業スタイルに対応するスペースが用意されています。

自由型レイアウトは、「テレワークを導入している職場」、「プロジェクト型業務が多い職場」、「多様な働き方を推進する職場」が職場環境として適しています。

| メリット | デメリット |

| ・出社率を考慮し、必要最低限の席数で運用可能 ・チームや部署を越えた交流が増える ・作業スタイルや気分に応じて座席を選べる | ・人気の席を確保できない場合がある ・個人の持ち物や資料の管理が難しくなる ・席の利用や管理にデジタルツールが必要 |

▼ 企業事例:エプソン販売株式会社

レイアウト寸法を考える際に注意すべきこと

消防法など法令を遵守する

オフィスのレイアウトを設計する際は、消防法や建築基準法、労働安全衛生法といった法令を考慮する必要があります。

● 消火器・スプリンクラーの設置

● 避難通路の確保

● 採光や換気 など・・・

こうしたルールを守りながら、働きやすいレイアウトを作るには専門知識が必要です。オフィスのレイアウトを考える場合は、オフィス設計のプロや専門業者に依頼するようにしましょう。

転倒防止策で安全を保つ

レイアウトは“平面”だけで捉えるのではなく、立体的に考えることも必要です。例えば背の高い家具は壁際に並べて固定したり、パーティションも長さや連結方法によっては転倒してしまう可能性があるため、転倒防止策も意識しなければなりません。地震などの自然災害時に社員の安全を守るためにも、安心・安全なレイアウト設計を目指しましょう。

基準寸法と見た目の両立を図りましょう

オフィスデザインを考える時、必ず押さえておきたい基準寸法。限られたスペースの中で上手にレイアウトを組む必要があります。しかし、基準寸法を守りながらオフィス家具や機器を配置することは、意外と難しいものです。

そのような場合はオフィスデザインのプロに依頼しましょう。リリカラでは、安全かつ社員が働きやすく、モチベーションを引き出せるオフィスデザインを提案します。

事例の紹介も可能ですので、気になる企業さまはお気軽にご相談ください。