働き方が多様化する今、オフィスは単なる“働く場所”ではなくなりました。社員同士が自然に交流し、企業の価値や文化を伝える場としての役割も担うようになっています。

本記事では、業務内容や組織体制に合わせた代表的なレイアウトや座席運用の考え方を解説するとともに、快適で魅力あるオフィスづくりのヒントをお伝えします。

リリカラが手掛けたオフィスのデザイン事例をご紹介します!

オフィスレイアウトの種類と働き方への効果

オフィスレイアウトには多様なスタイルがあり、それぞれに特長とメリットがあります。ここでは、代表的なレイアウトタイプとそのポイントをご紹介します。

具体的なレイアウトイメージを知りたい方は、最新のオフィスデザイン・レイアウトコラムで詳しく解説しています。

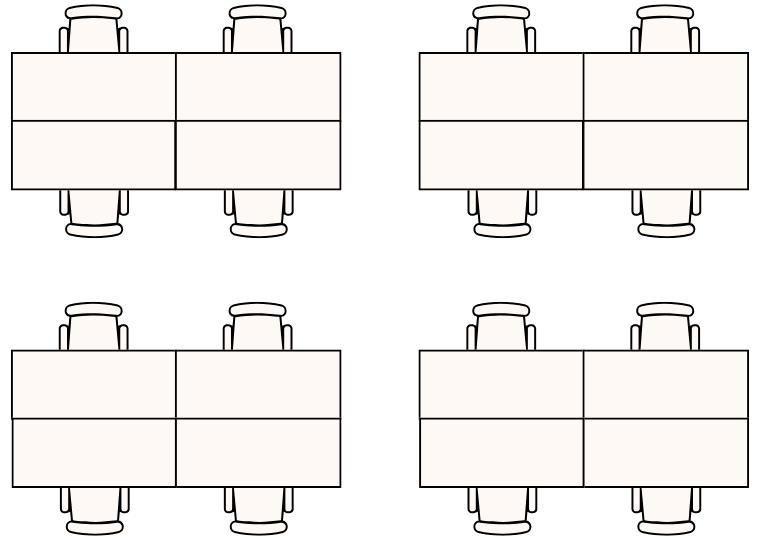

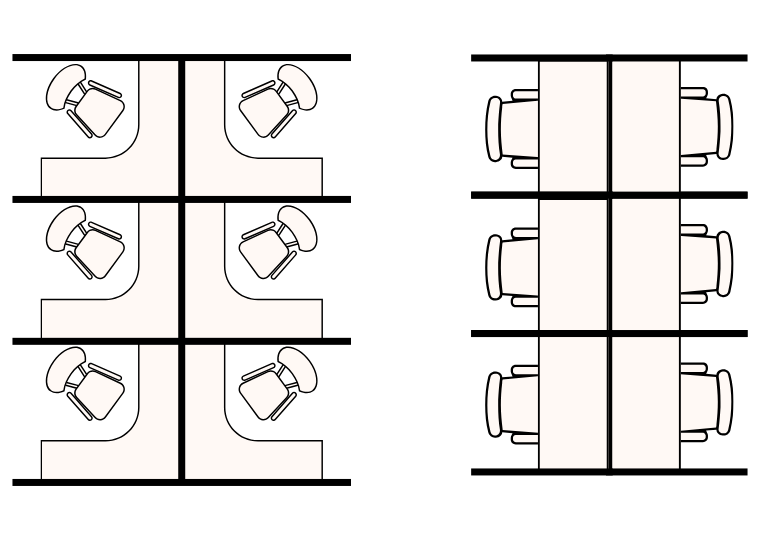

対向型レイアウト|チームのコミュニケーションを活発に

対向型レイアウトとは、デスクを向かい合わせに配置するオフィスレイアウトのことです。

社員同士が正面に座ることで、空間を効率的に活用でき、コミュニケーションも促進されます。

また、メンバーの様子を把握しやすいため、チームワークを重視する部署に向いています。

一方で、常に人と向かい合うことから圧迫感を覚える場合や、会話が増えることで集中しにくくなる場合もあります。こうしたデメリットを軽減するためには、デスク中央にパーテーションを設け、視線や声を適度に遮る方法が有効とされています。

背面型レイアウト|視線を気にせず作業できるオフィス配置

背中合わせにデスクを配置する形式のオフィスレイアウトです。

社員同士が対面しないため、周囲の視線を気にせず業務に集中しやすく、細かな作業が多い部署でよく採用されています。

一方で、背を向けて座ることから会話が生まれにくく、コミュニケーションが減少しやすいという課題もあります。

ただし、モニターや書類の内容が周囲から見えにくくなるため、情報管理を重視する部門には適しています。

また、オフィス環境の見直すことでコミュニケーションを促進した実例を、コミュニケーション不足を解決するオフィス改善事例で紹介しています。

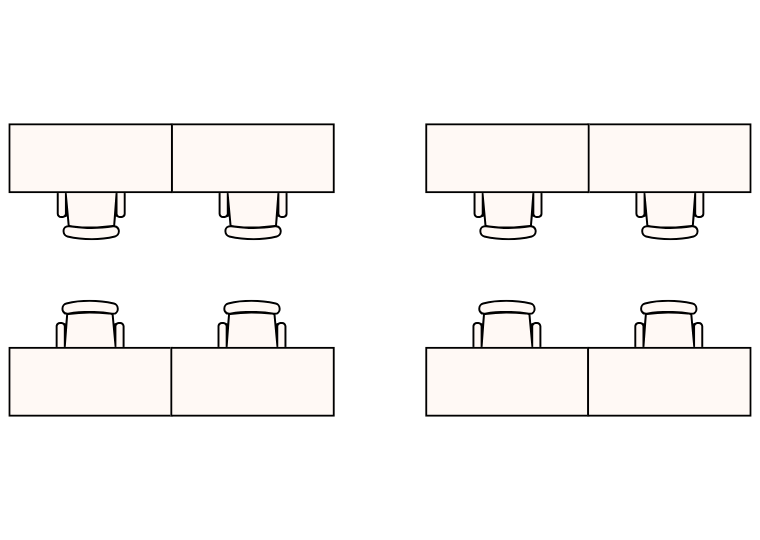

同向型レイアウト|集中作業と情報共有に適したオフィス配置

同向型レイアウトとは、すべての席を同じ方向に並べて配置するスタイルです。全員の視線がそろうことで、統一感が生まれ、集中しやすい環境を実現できます。

このレイアウトは、グループで同一の作業に取り組む場面や、プレゼンテーション・会議など情報共有を重視するシーンに適しています。

一方で、社員同士が対面しないため、日常的なコミュニケーションが生まれにくく、柔軟な連携を求める業務にはやや不向きな側面もあります。

ブース型レイアウト|視線と音を遮り集中できる配置

仕切られた小さなスペースを複数設けて、社員一人ひとりが集中して働けるように工夫された配置です。集中作業向けの「集中ブース」、電話やオンライン会議用の「フォンブース」、少人数の打ち合わせに適した「ミーティングブース」など、用途に応じてさまざまなタイプがあります。

最大の特徴は、周囲の視線や音を遮ることで集中しやすい環境を整え、オープンスペースでは難しい業務も効率的に行える点です。また、仕切りがあることで感染症対策にもつながり、利用者に安心感を与えます。

一方で、ブースの設置には一定のスペースやコストが必要となるため、導入にあたっては事前の計画が重要です。さらに、快適に運用するためには、利用時間や予約方法などのルールを明確に定めることが望まれます。

さらに、集中・会議・雑談など、多様なシーンに対応できるオフィスづくりのヒントとして、

「しっかりWeb会議環境を整えたい」や「簡易的に個室を作りたい」といったニーズに合わせたレイアウトの考え方や実例を紹介しています。

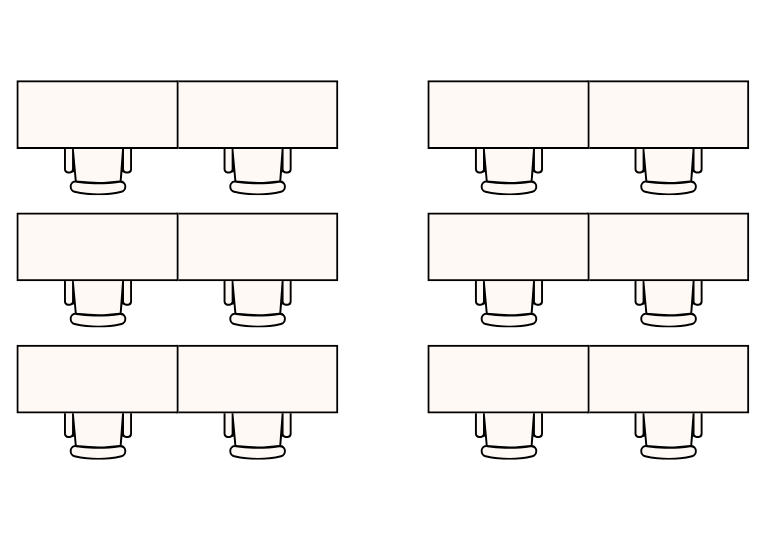

クロス型(卍型)レイアウト|静かな作業に適し、工夫で交流も可能な配置

クロス型レイアウトは、オフィス内の座席や動線を十字型に配置し、部署やチームごとに明確な区画をつくるレイアウトです。

各エリアが適度に分離されるため、周囲の動きや音に影響されにくく、社員が集中して作業できる環境を整えやすいのが特徴です。静かな作業や個人業務が中心の企業に特に適しています。

一方で、社員同士のコミュニケーションが減少し、チームワークや情報共有がしにくくなる場合があります。そのため、近くにリフレッシュスペースを設けるなど、自然に人が集まりやすい環境づくりが求められます。

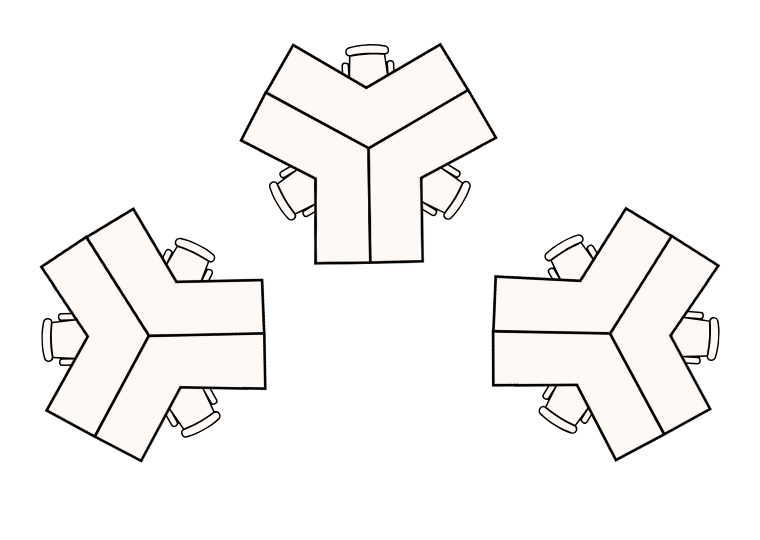

ブーメラン型レイアウト|視線を分けて自然なコミュニケーションを促進

ブーメラン型レイアウトは、ベンゼン型とも呼ばれ、デスクをカーブやV字型に配置することで社員同士の視線を自然に分け、集中しやすい環境をつくるレイアウトです。この配置により、視線のぶつかりを避けながらも、軽い会話やチーム内での連携がしやすくなります。

ソロワークとチームワークの両立を図れる点が大きな特徴で、社員同士の干渉を抑えつつ、自然なコミュニケーションを促進できます。

一方で、直線型レイアウトに比べてスペース効率が下がる傾向があり、特注家具が必要になる場合もあるため、コストや設計面での工夫が求められます。

不規則なレイアウトを採用する場合、わずかな寸法のズレが印象や使い勝手を大きく左右します。

設計段階で精度を保つためのポイントは、【図解】働きやすいオフィスレイアウトの基準寸法で紹介しています。

オフィスに合った座席運用のポイント

オフィスの働きやすさを左右する大きな要素のひとつが、デスクの運用方法です。ここでは、主な座席運用のパターンと、それぞれの特徴を紹介します。

固定席

固定席運用は、社員に決まった座席を割り当てる運用スタイルです。個人業務や長期プロジェクトにおいて集中力を維持しやすく、チーム内での情報共有もしやすい点が特長です。

一方で、固定席はレイアウト変更への柔軟性に欠けるため、組織変更や増員時には移動や再配置のコストが発生します。

また、リモートワークを導入するとオフィススペースの稼働率が低下する傾向もあります。こうした背景から、近年では固定席とフリーアドレス席を併用する「ハイブリッド型」運用を採用する企業が増えています。

フリーアドレス

フリーアドレス運用とは、執務スペースの中に個人の固定席を作らず、社員が出社時に空いている席を自由に選択できるスタイルです。毎回近くに座るメンバーが異なるため、部門を超えた交流機会の創出やコミュニケーションの活性化が期待されます。また、固定席を廃止することでオフィススペースを有効活用でき、余剰エリアをカフェスペースや集中ブースなどに再設計することも可能です。

ただし、座席が固定されていないため、荷物の保管や在席状況の把握といった運用面での工夫が必要です。快適かつ公平に利用できるよう、ロッカーの整備や在席管理システムの導入など、ルールづくりと環境整備が求められます。

フリーアドレスを円滑に運用するためのポイントや注意点を、実際の事例を交えて紹介しています。

詳しくは、【事例付き】規模別にみるフリーアドレス完全ガイドをご覧ください。

グループアドレス

グループアドレス運用は、部署やチーム単位で共用のエリアを設け、その範囲内でメンバーが自由に席を選ぶスタイルです。フリーアドレスの柔軟性と固定席の安定性を両立できる点が特長で、チーム単位での協働や情報共有を重視する企業に適しています。

快適に運用するためには、エリアごとの利用ルールを明確にし、組織変更やレイアウト変更への柔軟な対応が求められます。

ABW

ABW(Activity Based Working)は、業務内容に応じて最適な場所を選び、働くスタイルです。オフィス内には、集中作業に適した静かなエリアや、打ち合わせやアイデア共有を行うコラボレーションスペースなど、目的に応じたゾーンが設けられます。

社員は業務内容に合わせてエリアを移動しながら働くことで、生産性や創造性の向上が期待できます。さらに、信頼関係に基づく自律的な働き方や、チーム間の円滑なコミュニケーションの促進にもつながります。

とはいえ、導入にあたってはICT環境の整備や運用ルールの明確化が不可欠であり、働き方そのものを再設計する視点が求められます。

また、ABWの導入を検討されている方に向けて、メリットや進め方を詳しく解説しています。

詳しくは、ABW導入のメリットと進め方を完全ガイドをご覧ください。

オフィスレイアウトを考える際のポイント

理想的なオフィスを実現するには、見た目の美しさだけでなく、機能性や快適性にも配慮した計画的なレイアウト設計が欠かせません。この章では、より快適で生産性の高いオフィスを実現するために意識したいレイアウト設計のポイントをご紹介します。

オフィスコンセプトを明確にする

統一感のあるオフィスレイアウトを実現するには、まず「コンセプト」を明確にしておくことが欠かせません。基盤となるのは、企業理念やビジョンへの理解です。会社が大切にする価値観を空間にどう表現するかによって、“その企業らしさ”が形づくられます。

さらに、社員アンケートやヒアリングを通じて「どのようなオフィスで働きたいか」という声を拾い上げていきましょう。現場の意見を取り入れることで、使いやすさだけでなく、働く人が誇りを感じられる空間づくりにつながります。

こうして集めた情報をもとに、企業のストーリーや特徴的なキーワードを整理します。それらを軸にコンセプトを言語化すれば、レイアウトやデザインの判断に一貫性が生まれ、迷いのないオフィスづくりを実現できます。

オフィスの“らしさ”を空間で表現するためのコンセプト設計について、企業価値を高めるオフィスデザインコンセプトで事例を交えながら紹介しています。

ゾ―ニング計画を立てる

オフィスは、例えば「集中して作業できるエリア」や「コミュニケーションを促すエリア」など、目的に応じてゾーニングすることで、業務内容や働き方に合った空間づくりが可能になります。ゾーニング計画を立てる際は、動線設計と「プライバシー」と「交流」のバランスを意識することが重要です。社員がその時々の業務や気分に合わせて最適な場所を選べるよう、柔軟な構成を考えていきましょう。

また、会社の成長や働き方の変化に対応できる設計にしておくことで、長期的に快適で活用度の高いオフィスを維持できます。

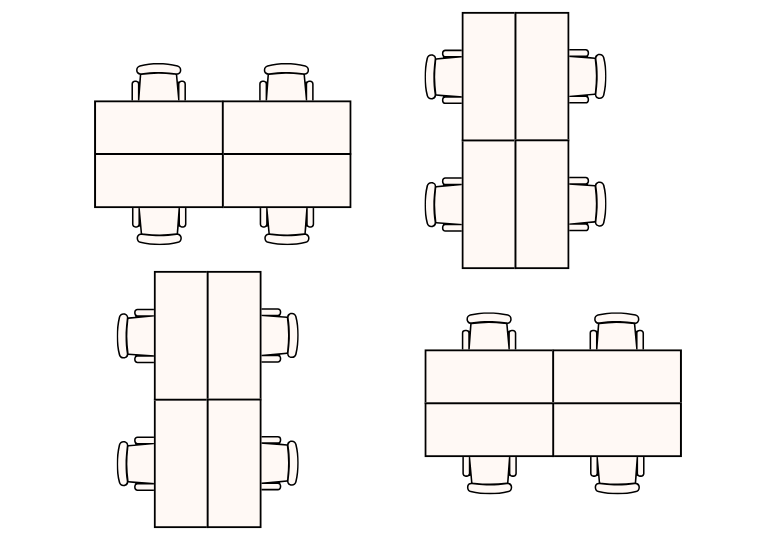

デスクとチェアで働きやすさを高める

オフィスのデスクやイス選びは、社員の快適さや生産性、さらには健康にも大きく影響します。

まずは健康面を考慮し、高さを調整できるデスクや、身体をしっかり支えるイスを選ぶことが重要です。業務内容に応じて、十分な作業スペースを確保したり、移動しやすいキャスター付きのイスを取り入れたりするなど、使いやすさにも配慮しましょう。

デザインや色合いは、オフィス全体の雰囲気に合わせることで、空間に統一感が生まれます。さらに、スペース効率や予算のバランスを考慮しつつ、耐久性やお手入れのしやすさを確認しておくと、長期的に快適な環境を維持できます。

リリカラのイスマイスターによる働き方別チェア選びガイド前編(固定席とフリーアドレス)・後編(在宅・ABW・会議用)で詳しくご紹介しています。

快適なスペース寸法を確認する

効率的で快適な職場環境整えるためには、作業スペースや通路の幅、家具の配置を適切に確保することが大切です。デスクのサイズや椅子の位置を工夫し、人がスムーズに通れる通路幅を確保することが重要です。

さらに、会議室や休憩室などの共有スペースにも、用途に応じた十分な広さを確保しておきましょう。

将来的な人員の増減やレイアウト変更に柔軟に対応できる設計、そして人間工学に基づいた快適な環境づくりを意識することで、長期的に使いやすく生産性の高いオフィスを維持できます。

適切なレイアウトの具体的な基準を知りたい方は、働きやすいオフィスレイアウトの基準寸法に関するコラムをご覧ください。

動線設計でスムーズな移動を実現する

社員がスムーズに移動できるような動線設計を行うことで、生産性や快適さを高めることができます。まず、業務の流れに合わせて会議室やコピー機などの共有設備を適切な場所に配置し、無駄な移動を減らすことが大切です。

さらに、来客が多い企業では、社員と来客の動線を分けることで混雑の軽減や安全性の向上が期待できます。各部門の働き方や利用頻度など、さまざまな観点を考慮しながら、スムーズに移動できるレイアウトを設計していきましょう。

オフィスの法令遵守と安全性を確保する

オフィスレイアウトを検討する際は、労働安全衛生法や建築基準法、消防法などの関連法令を遵守することが欠かせません。適切な対応を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、社員の安全や健康を損なうおそれがあります。特にオフィスの内装制限については、具体的な条件や工事のポイントを知っておくことが重要です。

また、バリアフリー設計や労働安全衛生への配慮、プライバシー保護、環境への対応も重要な観点です。これらを踏まえた設計と運用により、安全で健康的な職場環境を整えられるだけでなく、従業員満足度や企業の信頼性向上にもつながります。

リリカラが手掛けたオフィスのデザイン事例をご紹介します!

オフィスを魅力的にする空間づくりのポイント

デザイン性の高い洗練されたオフィスは、社員のモチベーション向上や企業イメージの強化につながります。この章では、機能性とデザイン性を両立させ、快適で魅力あるオフィス空間を実現するためのポイントを解説します。

コンセプトに合わせて空間をデザインする

オフィスデザインは、明確なコンセプトに基づいて進めることで、企業文化の発信や社員の生産性向上につながります。

まずは、企業のビジョンや価値観を踏まえ、働き方に適した空間構成を検討することが重要です。

オープンな社風であれば、コミュニケーションを取りやすいエリアを多く設ける一方、集中を重視する場合は個別スペースを確保するなど、方針に沿ったゾーニングが求められます。また、オフィス全体の色や素材をコンセプトに合わせて選定し、統一感を持たせることで、空間の印象をより明確にできます。

さらに、レイアウトに柔軟性を持たせたり、ICTなどのテクノロジーを活用したりすることで、快適で効率的な職場環境が実現できます。企業の成長や働き方の変化にも対応できる、長期的に機能するオフィスデザインを意識することが重要です。

今時のオフィストレンドとデザイン事例について、エリアごとの具体的なポイントをこちらのコラムで解説しています。

エントランスのデザインにこだわる

エントランスは来訪者が最初に目にする場所であり、企業の第一印象を左右する重要な空間です。そのため、ブランドイメージを反映させ、空間全体に統一感を持たせることが求められます。

その印象を形づくる要素の一つが、素材選びです。木材を用いれば温かみを、ガラスを取り入れれば洗練された印象を与えることができます。また、照明を工夫してロゴを際立たせたり、間接照明で高級感を演出したりするのも効果的です。さらに、受付までの動線をスムーズに確保し、グリーンやアートを取り入れることで、来訪者にとって印象的で心地よいエントランス空間が実現します。

ぜひおしゃれなオフィスの受付デザイン事例を参考に、自社のブランドイメージを体現する空間づくりにお役立てください。

空間に統一感を持たせる

空間に統一感があると、一体感が生まれ、洗練された印象を与えることができます。まずは「ナチュラル」や「シック」など、全体のテーマを明確に定めることが重要です。

色使いは、メインカラー・サブカラー・アクセントカラーの3色以内に絞ると、まとまりのある印象を演出できます。家具や什器のデザイン、素材、色味もテーマに合わせて統一することで、全体に一貫性が生まれます。

さらに、床や壁の素材や色調にも配慮することで、より完成度の高い空間を実現できます。観葉植物や装飾アイテムもテーマに沿って選定することで、オフィス全体の印象を効果的に引き締めることができます。

空間デザインだけでなく、照明や音環境などを含めた「行きたくなる」オフィス環境改善14策については、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。